至今为止,cpu中有哪些“神u”?

神U大概可以分为两种,一种是消费级的神U,另一种是洋垃圾神U。

洋垃圾主要是指服务器淘汰下来的英特尔志强等类型的二手CPU,这些CPU经过商家回收之后被卖到民用市场重新销售,最后流到用户手中。

洋垃圾的性价比高低与存世量直接相关,如果某些型号在当年的出货量很大,那么淘汰下来之后的数量也会很多,流入市场的数量多就代表他的价格低,性价比自然高,所以没什么可讲的,无趣。

不过消费级领域的神U可以给大家讲讲,很有意思。

现在让我们把时间拨回到2005年,2005年对于PC处理器是划时代的一年,在此之前,CPU的发展方向一直都是整合更多的指令集与外部控制器,以及更高的主频。

但这些东西都会受到当时的制程工艺限制没法进一步提升,当CPU的单核效能与频率都到瓶颈之后,英特尔与AMD都得出了一个相同的答案,向多核发展。

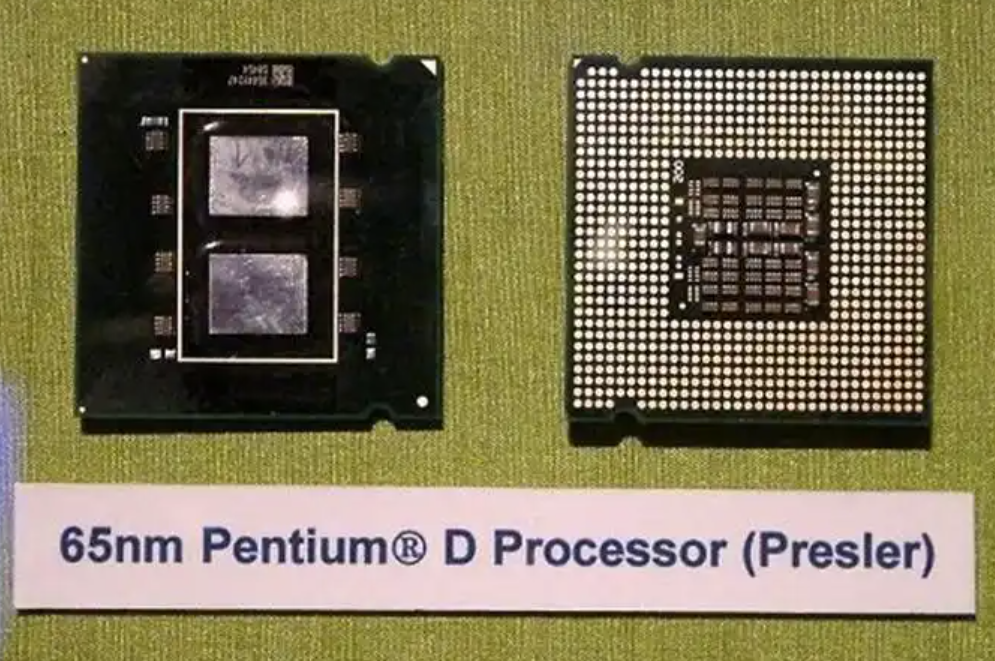

不过英特尔不讲武德,为了抢夺历史上第一款双核处理器的头衔,把两颗单核的奔腾4处理器粘在一起用。

其实英特尔与AMD的双核处理器发布时间都在2005年5月,但英特尔的奔腾D要早一点,所以它就成了第一个双核处理器了。

但是奔腾D是一款很垃圾的产品,因为它的里面是两颗以高频低能著称的奔腾4处理器,而且不是两个内核,是真的两颗奔腾4处理器。

他们被封装到一块PCB上,之间没有直接互联,数据交换需要通过前端总线,但FSB本来就不够用,这导致内部的双核心效能极度低下,性能完全不是速龙64X2的对手,再加上奔腾4本来就热,把两个封在一起只会更热,所以很长一段时间里奔腾D都被叫作大火炉。

而AMD虽然没有抢到首款双核的头衔,但与奔腾D不同,AMD的速龙64X2是在同一块芯片内整合了两个K8核心,两个核心之间可透过System Request Queue实现数据互通,执行效率比奔腾D好多了。

当年AMD凭借着真双核把英特尔的胶水双核按地上暴打,让AMD的家用市场份额正式超过英特尔,同时成就了速龙64一番神U之名,成为一时的性能之王。

后来英特尔发奋图强,于2008年推出了第一代酷睿i系列,并且出现了经典的i7四核八线程,i5四核四线程,i3双核四线程的规格排布。

相较于以前的CPU,第一代酷睿首次将北桥集成进CPU内部,放弃了传统的FSB,改用了QPI总线和DMI,这样核心与核心之间就不需要再绕路北桥才能进行通信了,减少了传输时间和延迟。

初代酷睿一经推出就打了AMD一个措手不及,接着英特尔又乘胜追击,发布了更新架构的二代酷睿,官方宣称IPC较前代提升10%。

除了架构更新以外,二代酷睿还首次使用环形总线设计,并且全系列内置核显,之前的初代酷睿只有i3系列有核显。最后是AVX指令集的引入,对于多媒体用途以及后来的高性能应用都非常有用。

二代酷睿是装机量巨大的一代,也是广受好评的一代,很多人几乎是绕过了一代酷睿,直接用的二代酷睿,真可谓一代神U,其中i5 2500K和i7 2600K更是神中神,征战沙场多年,战功赫赫。

二代酷睿之后,英特尔对AMD呈现一种碾压态势,AMD那边几乎没有一个能打的,甚至传出“i3默秒全”的说法,英特尔凭借着二代酷睿的东风,一路高歌猛进,市场占有率一度达到83%,举目四望,再难逢敌手。

感受不到危机的英特尔自此走上了一条漫长的挤牙膏之路,所以我们就看到了双核四线程让英特尔从初代i3一直沿用到七代i3。

直到七代酷睿,代表着消费级桌面端旗舰处理器的i7仍然只有四核心八线程的规格,而每代CPU之间的性能提升,平均也不超过5%。

这就如同生活中使用牙膏,用一点挤一点,久而久之,玩家们就用“挤牙膏”这个词形容英特尔的产品。

正因为英特尔的挤牙膏,更衬托出二代酷睿的神,比如一代神U i7 2600K,默认情况下可以自动睿频到3.8G,如果往上超频0.2G,就是三代i7,再往上超0.2G,就是四代i7。以此类推,假如你把它超频到4.6G,那么它的性能甚至可以比肩七代i7.

到了五代酷睿英特尔甚至还出过牙膏倒吸的操作,可能有朋友不知道,为什么大家在谈论CPU时候经常避开五代酷睿呢?

这是因为五代酷睿发布之后,性能几乎等于他的上一代产品,一点进步都没有,甚至可以说是原地踏步,后来英特尔怕丢脸,五代酷睿发布一个月以后就自己给砍了,所以五代酷睿就变成了寿命最短的一代酷睿。

这一时期的英特尔,正事不干,专门琢磨怎么圈钱,他的服务宗旨就是“科技以换平台为本”,即使CPU性能没什么进步,架构不变的情况下都要换主板,针脚不停地换,比如从1150到1151,就加了一根针,就是为了恶心你,非得让你换平台不可。

这种情况一直持续到了2017年,AMD发布了初代锐龙处理器。

当时AMD发布的初代锐龙相较于之前的推土机架构性能提升超过了50%,成为AMD历史上提升最大的产品之一。

而且AMD良心的地方在于,即便是最便宜、最低端的锐龙1200,也有四核心四线程的规格,这要是放在隔壁英特尔家,已经达到i5级水准了。

当时四核心四线程的锐龙1200,对于一众奔腾双核简直降维打击,毕竟二者价钱差不多,规格却多了一倍,以至于很多低预算装机的用户纷纷转投AMD阵营。

为了对抗AMD,英特尔终于舍得把牙膏多挤出来一点,捣鼓出了一款现象级神U——奔腾G4560。

值得注意的是这是英特尔首次为奔腾处理器添加超线程技术,原来的奔腾只舍得给你两个核心,现在却拥有着直逼i3的越级规格,这在之前是难以想象的。

奔腾G4560神的地方在于,它的价格要比酷睿i3处理器低得多,却可以达到六代i3百分之90的性能,在游戏中两款CPU几乎没有任何差距,除了主频低一点、指令集功能少了一点之外几乎没有缺点,所以奔腾G4560被视作酷睿i3处理器最完美的平替。

后来英特尔面对锐龙的来势汹汹,在酷睿七代上市还不到一年的情况下,就匆忙推出了八代酷睿迎战。

不过因为时间过于紧迫,真正的300系列主板并没有完成开发,所以为了节约开发时间,英特尔将旧的Z270芯片组刷成了Z370,就这么推上了市场。

新CPU的接口依旧保持1151针脚,但是修改了部分针脚定义,为了支持六核增加了供电,导致旧的100系列和200系列不能使用新处理器。

这就让广大用户觉得十分蛋疼了,明明你的老主板能装上新处理器,芯片组都是一样的,但是就是不能升级新CPU。

只能说英特尔在AMD兵临城下的时候,还在与用户斗智斗勇,琢磨怎么让你换主板,真是该死啊。

好在办法总比困难多,后来有些大神玩家破解了部分限制,可以让八代i3处理器运行在旧的100系、200系主板上面。

具体的破解原理不难理解,八代i3其实就是七代i5的马甲,英特尔为了图省事,改了个名字就发布了,所以只需要将对应的CPU微码插入主板的BIOS里就能点亮。

这一发现直接将i3 8100推上神坛,正式接过G4560的神U宝座,如果当年你是一个愿意折腾的玩家,可以将自己电脑里的G4560拆下来,挂二手出了,然后添一点点钱,再买一块i3 8100装在电脑里,以此获得性能提升。

不得不说,AMD与英特尔斗法的那段日子,应该是电脑DIY最好的岁月了,期间两家不断竞争,迅速把CPU价格拉低,那时候你甚至能看见7代酷睿比八代酷睿还贵的情形,玩家们纷纷调侃着,感谢AMD让我用上了更便宜的英特尔。

虽然英特尔通过一系列手段狙击AMD,但是最后的结局我们都知道,AMD赢了。

孙子兵法云,“胜兵先胜而求战,败兵先战而求胜”,我们站在全局角度看,AMD是准备充分的一方,而英特尔则是匆忙应对的一方。

在红楼梦第二回中有一段冷子兴演说荣国府,几乎可以照搬过来形容英特尔。

冷子兴站在旁人的角度看宁荣二府,他说“主仆上下,安富尊荣者尽多,运筹谋划者无一,如今外面的架子虽未甚倒,内囊却也尽上来了。”

一个人或组织如果只关注眼前的利益,缺乏长远的规划,将难以在风云变幻的环境中立于不败之地,英特尔由盛转衰的过程,表面上看是因为AMD的围剿,实际上也有不少内部因素。

在随后的几年里,AMD不断对产品性能进行提升和优化。

三代锐龙换用了全新的Zen2架构,最后造就的结果就是三代锐龙的IPC较前代提升了15%。

在此之前的二代锐龙全都使用老旧的格罗方德12nm工艺制造,虽然叫做12nm,但是实际上是14nm改进而来,能耗与发热表现并不优秀。

AMD为了助力新架构,破天荒的下了大本钱,改用当时最新的台积电7nm工艺,既降低了功耗,又带来了不俗的温度表现,按照AMD自己的说法,台积电的7nm工艺帮三代锐龙实现了两倍晶体管密度,同性能下功耗降低50%,同功耗下性能提升25%。

全新的三代锐龙在新架构与新工艺的加持下,终于压过牙膏厂一头,其中锐龙3600就是最受玩家好评的产品之一,在价格不贵的前提下,多核性能全面领先当时的竞品i5 9600k,游戏性能也能掰掰手腕。

到了第五代锐龙,啥都不说了,我愿称之为近十年来AMD最优秀的产品。

五代锐龙是与英特尔10代酷睿同时期的产品,到了五年之后的今天,性能依旧够用,一U打隔壁英特尔五代产品,已经不能用神来形容了。

其中5800X3d首次在民用市场上使用了3D堆叠缓存技术,在原有32M缓存的基础上,额外堆叠了64M缓存,将三级缓存的总容量提升至惊人的96MB,为游戏性能带来质的提升。

这时候有朋友要问了,3D堆叠缓存技术是什么东西,为什么会增加游戏性能?

缓存最初的作用是为了解决CPU速度和内存速度差异过大的问题,因为CPU速度比内存快很多,CPU从内存中获取数据时就会存在没事做的空档期。

而缓存的位置在CPU里面,无论是速度还是延迟都比内存快得多,缓存的作用就是将CPU访问最频繁的数据提前写进缓存里,当CPU需要获取这些数据时,就可以直接在缓存访问了,大大提高了CPU的工作效率。

不过缓存的容量很小,并不能存储所有数据,只能利用算法提前预判CPU下一步要访问的数据,如果缓存中没有想要的数据,还是需要到内存中获取。

理论上缓存越大越好,最好可以做到与内存一样大,试想一下,如果缓存大到可以装进整个程序,还需要考虑算法的问题吗?

3D堆叠缓存技术就是在CPU核心的上方,额外再加一片缓存,既提高了缓存容量,又最大化空间利用率。

本来3D缓存堆叠是用在服务器CPU上面的技术,但是后来AMD发现,大缓存可以显著提高游戏性能,就直接搬到消费级上面了。

不过3D缓存技术也不是没有缺点,由于CPU核心上面多了一层缓存,相当于给核心盖了一层棉被,导致CPU的热量无法有效导出,所以AMD只能将X3D的基准频率降低一部分,用来控制发热。

并且在锐龙9000以前,X3D系列CPU上面的PBO自动超频功能都无法开启,AMD甚至还去掉了主板BIOS中的核心电压调节功能。

虽然5800X3D频率下降不少,但是凭借着大缓存的优势,在单核性能不占优势的情况下,游戏帧数依旧干翻隔壁英特尔,从i9手中夺得了游戏神U的宝座。

到了今年,也就是2025年,DIY装机界的唯一真神9800X3D迈着大步向我们走来了。

在这颗CPU之前,英特尔其实已经未战先败,15代CPU别说是提升,甚至还开了倒车,性能表现被自家的上一代产品吊打,幸好这代CPU改了名字,要不然将是整个酷睿系列的耻辱。

9800X3D强的地方在于改进了3D缓存的结构布局。以前的X3D都是把缓存放在CPU的核心上面,缓存在上,核心在下,这么放置会导致CPU严重积热,核心没办法把热量直接传导到散热器,热量出不去,全闷在里面了,最后只能依靠降频保命。

而这次9800X3D把缓存和核心交换了一个位置,缓存放在下面,核心放在上面,这就是AMD的第二代3D缓存堆叠技术,听起来似乎并不像什么大改动,却直接解决了X3D最大的问题。

所以9800X3D也是第一款能超频,不阉割的X3D系列处理器,不光有着大缓存优势,而且单核性能也不弱于普通处理器,大缓存加高频,让其登顶为新一轮的游戏神U。