有哪些让你终生难忘的男同学?

我和y是高中入学军训认识的。

我独自坐在地上,感觉有一道视线盯着我很久。我侧过脸,一双大眼睛打量着我。

那么深黑色的瞳仁那么灵气地住在眼白中央,双眼皮很立体,是画画的会很喜欢的眼睛。我突然想起自己不对称的眼皮一单一双,蓦地自卑,想别过头去。

但他笑了。

笑得震撼人心。

…

“你刚才在想什么?”他问。

“不知道。”

“是忘了还是不想告诉我?”

“忘了。”

“来玩1+1。”他伸出两根食指,举到脸颊旁晃了晃,一脸期待。

我也举起了食指。

这几天不是没人跟我说话,但都是问我初中是哪里的,中考多少分,自招多少分,然后说起自己多少分。

都没有给我留下什么印象。

他没说这些。1+1是很幼稚的游戏,但我们玩了好久。他计算数值相加、推演策略时,极认真地看着我们的手指。

我们中午一起吃饭。我记住了他的名字,并把名字和脸对上号。他的名字第二个字和我一样,都是“清”,这让我感觉很好。

下午列队时我们站在一块,他矮我半个头,我有时盯着他的呆毛发呆。

…

军训后分宿舍,我和他分到了相邻两间,两间宿舍通过一个卫生间相连。

我们随时随地都能聊起来。我真的很久没有遇到这样好聊天的人了,我无需思考如何回答,无须担心话题聊完了憋不出新的,话总是能无休止地自然地接下去。

某晚我在他的宿舍跟他聊到熄灯,宿管进来当场抓包,给我扣了2分。

阻挡不住我们聊天,只是更加小心翼翼。

y遇见别人时不打招呼,就喜欢拍别人屁股。他第一次拍我时我正走在去教室的路上,给我吓一大跳,险些摔下去,被他抓住了手救下。

我竟有些暗爽。这意味着我也可以拍他。

于是,有时他在卫生间里洗衣服或是刷牙,我经过,就偷袭他的屁股。

…

国庆后返校,他换了个眼镜框。

之前的眼镜框我记得是灰紫色的,换成了玫瑰金色的,形状好像没变,所以不太明显。

我不假思索道:“你换眼镜了?”

他表现得很意外,很高兴,我觉得他的反应过于激动。他说我是唯一一个发现的人。然后介绍起他的新眼镜,是什么防控近视的,好几千块。

我突然觉得自己是否不应该表现得那么注意他的变化。

我俩都近视,我300度加100度散光,他度数浅,医生说可以防控。

“你没做过任何近视防控吗?”他问。

“没有,家里人没有注意过这个。我自己也不知道可以防控。”我心情很平静,他竟然内疚起来。我连忙岔开了话。

…

有天晚上熄灯后,我在拉屎。

隔间外边突然有动静,我以为是宿管来查寝。

却传来了y的声音:“p?”

我应声。

“你是gay…你是同性恋吗?”y问。

我心脏要爆炸了,心跳几乎要将我淹没。没有人这么直接地问过我的取向,甚至当时的我也并不确定自己的取向。我深吸一口气,试图让声音听起来玩笑一些:“逆天。”

“你是不是?”

“你问这个干嘛?”

关门声。y应该是回他宿舍了。我听见很微弱的一句“真的是”。

我连忙对着隔间外补充道:“不是你怎么,我在上厕所你来问这个问题。我是直男…”

没有回应。

我刚一说完就后悔了。我怎么做人?

洗完手后我犹豫是否要过去找y说明白,但最终还是回了我自己的宿舍。

我说服自己我是担心被宿管查到,而不是根本就没有办法、也没有勇气说明白。

…

我躺在硬直的床上装睡。眼皮已经酸痛,却还合不上,头脑像刚被巨钟震了一样清醒又阵痛。然后我掏出手机,疯了一般地在b站上搜索“如何确定自己的性取向?”,直到深夜。

很长一段时间里,我近乎病态,反复地搜索性取向的话题,做了不知多少测试,浏览记录里全是这类内容。

某次我当着一个人的面打开b站,并在主页显示出清一色鉴同视频的那一刹那关掉了b站。我不敢去注意那人的眼神,不敢想她有没有看到。

我删掉了b站。然而同样的现象发生在了小红书。

其实我知道,即使我做再多的测试、浏览再多的帖子、用再多的鉴同方法、得出再多的答案,也不可能解答我心中的问题,只是让我更深的陷入无穷无尽的搜索中。

但我停不下来,也许这样的搜索的确给我带来了些微的快慰,如同用酒精麻醉自己的神经,一直拖延到我能给出答案的那一天。

我会有答案吗?

…

第二天y没事人一样和我照常交谈,仿佛昨晚从未问过我问题。

我们默契地再也没有提起过取向的问题。但时不时地会有一根刺,在我毫无防备的时候,猛地戳破我,使我突然不知道如何面对y。

我怀疑自己过于敏感,感到神经衰弱。总在y最亲近我时将他推开。

可是y是那种很粘人的朋友。

我们依旧一起吃饭、一起打闹。

课间他会跑到我座位前面蹲着,说一些乱七八糟的琐事,诸如我的握笔姿势、我的手指、上一堂课的老师、谁谁跟他说的八卦,有时一句话也不说,就安静地待在那。

他是那种天赋型选手,刷题、画脑图、整理错题一样不干,却总能刚好地卡在班级前十(差不多年级前100)的最后一个位置。

我完全不同,老师上课讲的我课间必须要复盘一遍,整理大量笔记和错题,刷题也是我的习惯性动作。我不敢丢掉这些学习习惯,我怕成绩下滑。虽然有时很羡慕y的天赋和闲适自在,但我成绩也确实比y好。

我们在qq上绑了学习搭子。

但大多时候我们的qq聊天都是一些细碎的八卦琐事或是不着边际的幻想。

“诶你知道d和l分手了吗?”

“我昨天想出来个社会层次循环理论。”

“你说以后我去写剧本杀会赚钱吗?。”

我好像渐渐地没那么纠结于取向的问题了。

…

学《百合花》的时候,老师分析了文中新媳妇的形象。

老师突然点我回答:“心目中的新媳妇是什么样的?”我站起来,支吾着,无意识地竟然往y的方向看去了。

y坐在窗边,当时夕阳正轻轻地铺在他的身上、脸上。

y忽而抬眼与我的目光交汇。

我连忙移开了眼睛。

“额…新媳妇…”

同学开始起哄了。

“新媳妇应该善良清纯、落落大方,就像那夕阳一般温暖柔和。”说完之后,我有些慌张地坐下了。

大家都在起哄,我的回答后来成为了班上一个梗。

我尴尬如坐针毡。

终于起哄声停下了。

我偷偷往窗边瞧了一眼。y仍然保持着我上一次看他时的姿势,直直地望着我。

他的眼神闪动了一下,我察觉到某些之前没有见过的他的情绪。

我脸上顿时一阵酥麻,我知道红晕攀上了两颊。

我一节课都没有再往y的方向看过一眼。

下课了,y没有过来找我。

…

那天是周五好像,下午4点多放学回家。

平时我是和我发小c一起放学。那天c有事要很晚才能走,我忘了为什么了。

我一个人坐在宿舍里听着歌慢慢收拾行李。突然一只耳机离开了我的耳朵,我以为是掉了,连忙转身,y捏着我的耳机站在我身后。

“你怎么还没走?”我问。

“我一直都很晚走,我要等我爸来接我。”

“哦。”

y自然地戴上了我的耳机:“歌品不错。”

我轻哼一声,没理他。

天空是粉紫色的,云从远方晃荡过来,几栋高楼逆着光错落排布。

他站在窗边望了半晌,然后又走回我身旁。

我感觉到热量越来越靠近我的后颈。一双米色的衣袖从脖子两侧伸到我胸口。y就这样搂着我,许久,没有人说话,只有耳机里田馥甄在唱歌,体温在两人之间传导。

“明明你也很爱我”

“没理由爱不到结果”

“只要你敢不懦弱”

“凭什么我们要错过”

我知道他的耳边听着一样的歌。

他说:“我喜欢你。我知道你也是。”

我已经明白了所有。

上面这些是我日记里的文字,我直接搬过来了。

我的记忆已经把这些说不清道不明的情感深藏了,我只记得像梦一样,忽然就有了个男朋友,忽然就和他去法院旁听,忽然就和他去深圳湾看了日落。

法院旁听是他想出来的,我是这辈子第一次也是唯一一次去,我真的很佩服他的脑子。那次好像是什么离婚财产纠纷,挺有意思的的。

晚上打车回家,我们坐在后排。他靠在我的肩膀上睡着了,卫衣兜帽里的绒毛蹭得我耳根发痒。兜帽还带着一丝洗衣液的香味,和他头发里的汗味混在一起,我如此近地挨着他,一呼一吸嗅着他的味道。

才几个小时,我们就从朋友变成了恋人,梦幻般地过了半日。长辈口中的禁忌、世俗眼中的异类,竟然在我身上上演。一切发生得太快,又太快乐,好不真实。

我帮他扶了扶歪斜的眼镜。他往上蹭了蹭,似乎在追寻我的手指的动向,我便顺势刮了下他的脸。我真的好想吻他。

司机从后视镜瞥过一眼。我慌乱地移开手,y的头往下滑了半寸,鼻尖抵住我颈侧动脉。

灼热的呼吸扑在我的皮肤上,酥麻的感觉如电流窜过整条脊柱。

进隧道。黑暗吞没车厢,司机专注于路况,没再看我。我趁机把y的头扶好。

我举起手机偷偷拍了张照,很糊,很暗,可是我特别喜欢。

司机又从后视镜瞥过一眼,我僵着脖子不动,假装没有发现司机投来的目光。

…

他家。

y叫我跟他上楼,我拗不过,只得跟着上去了。

门锁刚一打开,一条体型巨大的白色萨摩耶就摇着尾巴跑了过来。它正要往y身上贴的时候,忽然瞧见了我这个陌生人,便停住了脚步。我看不出它是充满疑惑还是存有警惕,只见它一动不动的,看起来傻呆呆的。

“儿子!回来啦?”一道清脆的女声传来,我朝里望去,看到一个女人正在瑜伽垫上跳操。

“妈妈,我带p上来了。”y回应道。我连忙叫人。

这时,就像卡住的发条又重新转动起来似的,萨摩耶欢快地凑到我跟前,绕着我的腿打转。

“p同学!包包放沙发上就好,快来尝尝我煮的奶茶。”一个胖胖的中年男人端着一口锅从厨房走出来。

“你可有口福了,y他爸煮奶茶的手艺可好了!”y母停止了跳跃。

我穿上y递给我的拖鞋,萨摩耶亲昵地蹭着我,从后面把我推进了客厅。

客厅是欧式的软装,蓝色的皮沙发,米黄色的墙纸一直贴到天花板。繁重的吊灯发出暖黄色的光,将整个客厅照亮,让人感觉很温暖。

y父给我盛了一碗奶茶,我万分感谢地喝了起来。

我至今不能忘记y父的手艺,尽管上一次品尝已经是4年前。

喝完奶茶我就告辞了。y母为我叫了网约车。

我推开沉重的家门,空气里弥漫着一股淡淡的檀香味。

我知道外公一定来过。他坚持在这里放了个神龛,每次来都要熏他的劣质檀香,直到烟漫满房,也不让开窗。

一片漆黑。没有跳操的音乐,没有厨房的热气,没有狗,没有人。

冰箱门上贴着妈妈的一条便签:“我去王叔叔家住两天,冰箱里有速冻包子给你当早餐。照顾好自己。”

我洗完澡,躺在床上翻看拍的照片,一遍遍回味。我编辑了一条朋友圈,当然没公开。然后沉沉睡去。

…

第二天早上,我从冰箱里拿出速冻包子蒸来吃。看着包子闷在蒸锅里,听着水沸腾的声音,我才突然恍如梦醒。

我想起昨天,突然觉得好遥远啊。那种不真实,那种快活过后的空虚,相依过后的寂寞,才一点点爬上全身,像被水闸堵了很久的水,将我淹没。

包子蒸太久了,冷凝水把包子皮浸湿。

神龛里不知道哪路大神一直在盯着我。

我看着眼前的包子,心在神游。突然回神,抓起包子拼命塞进嘴里。

我弄不清楚,统治了当时的我的是什么情感。

…

流言是从一个朋友圈开始的。

草地音乐节那天,y在台下用力地欢呼、用力地挥舞着荧光棒,他给我拍了好多照片。

然后他把我的照片发成了朋友圈。

次日早自习前,我在座位上誊写物理错题,听见后排传来窸窣的笑声。

“他们俩是不是在谈啊…”

笔尖一顿,墨水在纸上洇出一团黑斑。y正趴在自己座位上打游戏,卫衣帽子歪斜地耷拉着,手指飞快敲击屏幕。

教室后门“哐当”一声被推开,体委z大咧咧喊:“y!老班找你!”

y经过时顺手揉了揉我的头发,指尖残留的体温像火星溅在皮肤上。窃语骤然放大。

我猛地站起来,椅子摩擦地面发出刺耳的声响。y回头看我,眼神疑惑,我攥紧袖子,低声说:“我也去办公室交作业。”

走廊的冷风灌进领口,y突然拉住我的手腕:“你手好冰。”

“你听见他们说什么了吗?”我问。

“听见了,”他满不在乎地笑,“你就说照片里你好不好看?。”

“我不想要这么明显…”

“好不好看嘛?”

我深吸一口气:“好。”

他笑了:“那不就是了,我男朋友这么好看必须要发呀,管他们呢!”

可他的拇指无意识地摩挲着我的腕骨,像是在安抚一只炸毛的猫。

…

下课几个朋友在聊草地音乐节,突然说到我,一个女生道:“y给你拍照片拍得好认真,他都没拍别的节目。”

“他可能想炫一下他的新相机和他的拍照技术。”我面无表情地说。

她轻笑一声:“可是拍的都是你诶。”

我喝了口水,等了一会才回答:“可能只认识我吧。不敢拍陌生人。”

y听着这一切,没有任何反应。

晚上回宿舍路上,y把我拉走:“你为什么要那样说?”

“我不喜欢被人明目张胆地这样。”我推开他放在我肩膀上的手。

“怎样?”

我没说话。

“你在怕什么?”他的手抓住了我的腕。

“我们在学校里假装关系很差行吗?不要让别人看出来我们在谈恋爱。你也不要发我的照片到朋友圈。”我低声道。

他愣了好一会才开口:“一定要这样吗?”

“我还没准备好出柜。”

他眉宇皱起,很快又舒展开,他笑着说:“行啊,听你的,等你准备好。”他抱了我一下,马上就头也不回跑开了。

果然一个晚上都没再见到他。

我突然有点觉得矛盾,于是发消息找发小c倾诉(c是我和y恋爱的唯一知情者。)

我说了我要假装和y关系不好的打算。

c表示理解。

于是我坚定了选择。

我和y不再整天形影不离,早上他不再等我一同去教室,中午我也不再等他一块去食堂。

只是晚自习下课后,我们会偷偷分头奔向操场,在第八个路灯下会合,然后一起到没有路灯、漆黑一片的校道上去散步。

黑暗和绿化带遮蔽着我们的行迹,除了那两对同样地下恋爱的情侣外,没人知晓我和y这场一天一次的秘密约会。

…

日子一天天流逝,没多久,寒假到了。

我妈妈早就买好了放假那天下午的高铁票,我们得回潮汕老家。

我急匆匆拿着行李冲下宿舍楼。

不远处y朝我挥手。想着是最后一天了,我也抬手挥了挥。

他居然朝着我跑过来:“亲一下好不好?”

我赶忙拒绝,他真是疯了,宿舍楼下全是人。

“那抱一下吧,我们要好久都见不了面的,我会想死你的。”他抓住我的手腕就要抱。

我惊慌地甩开他的手,露出一个笑:“下次一定。”然后拿着行李就跑了,我没有回头,不知道他是什么表情。

他说得没错,我们确实好久都见不到面了,因为新冠疫情爆发了。

每日新增病例的数字看得人心惊胆战。潮汕的小县城很快也被封锁起来,大家都闭门不出,原本热闹的春节也变得冷清寂静。

一大家子人都住在一幢自建房里。外公照旧念佛拜神,把一楼熏的全是烟,他说可以防病毒。

3个月的小表妹每天哇哇叫着,大舅抱着她从二楼走到五楼又走回二楼。外公想看看孙女,问大舅为什么不抱下来一楼。

大舅苦笑道:“爸,香火对小孩子的呼吸道有点刺激。”

“刺激什么刺激!你小时候不也是这样闻过来的!闻一下香才好呢,祛毒!”外公顿时火了。

大舅拗不过,只好去抱表妹下楼。舅妈不愿意了,大叫:“你就只会听你爸的话!”

争吵爆发了。

不管疫情有没有侵害这房子,怨气迟早也要吞掉这房子。

…

和y的联系只能通过手机,可每次聊天时我总是很紧张,我怕家人看到。

那些个夜晚,我盯着手机屏幕上他发来视频通话邀请,久久不能接通。我叫他不要晚上打视频,下午打。下午家人们都在睡觉,我可以在天台上和他视频,不会有人看见。不过还是被我妈撞破过一次,但她似乎并没有怀疑任何。

我知道自己是喜欢y的,但这种喜欢在潮汕的传统保守的环境里,让我害怕。

每次提起我的家人,每次提起打视频的时间问题,他都隐隐约约表现出一丝失望。我说不上他的言行有何迹象,但我就是能感觉到这种失望。

我说:“现在不能被家人知道我们的事。”

他点点头。从屏幕里注视着我,不出声。

“……哦对了,你知道吗,我姨婆家好像有人阳了……”我岔开话题。

…

突然有一天他不给我发信息了。

我一开始以为他在睡觉,以为他在忙,以为他手机没电了。然而几个小时过去,他还是没回消息,半天过去,一天过去,他始终不回消息。

电话、消息数不清,我甚至发了一封电子邮件给他。

我相当着急了,我才发现我没有他家人的联系方式,也是,我怎么可能有。

他是手机坏了吧?

还是感染了?

不!不可能感染,他肯定很健康!

但他为什么不回消息?

肯定是手机坏了。一定是。

对了!我应该让我妈去找她妈问问情况。

可是有一股无形却巨大的力量擒住我。

我从楼梯扶手上往一楼客厅瞧了瞧,妈妈站在茶几前,把擦了几百遍已经快掉漆的木椅擦了又擦。外公坐在煮茶位,絮絮叨叨说着改嫁的事。

我最终没有让我妈去联系y母。我只是假装无意间问妈妈班上有没有人阳了。她说不知道。

我催他回信,催了两三天。催着催着,突然间很空虚。看着我发出一条又一条崩毁我人设的消息,在自我感动与自我怀疑间挣扎,在焦虑不安与欲言又止间割裂。

我机械式地每隔几个小时打个电话,却不像刚开始那么焦急了。

天台上空荡荒芜,西风一丝一丝划拉我的皮肤。

我想了很多。我在想,他如果真的离开我了,我该怎么办?我还会遇到下一个吗?

如果他还在,我们是不是迟早也要分开?

疫情会把我永远困在这房子里,和他远隔千里,只能偷摸着打视频吗?

我知道我很爱他,但我似乎,并没有准备好承受这一段爱。

我发现我们的关系真是太脆弱,太脆弱。天台的即将枯萎的绿萝正在第七节茎蔓处分叉,分杈处鼓起的气根像未说出口的诘问。

“因有说不出的苦,以致终年淤着散不去的冷。”

当天空昏黄,我发现我们的唯一一张拍立得虽然藏在抽屉里,却也逃不过在黄昏里缓慢氧化,像被遗忘在果盘边的银叉,正被空气里的盐分蚀出蛛网状的裂痕。

…

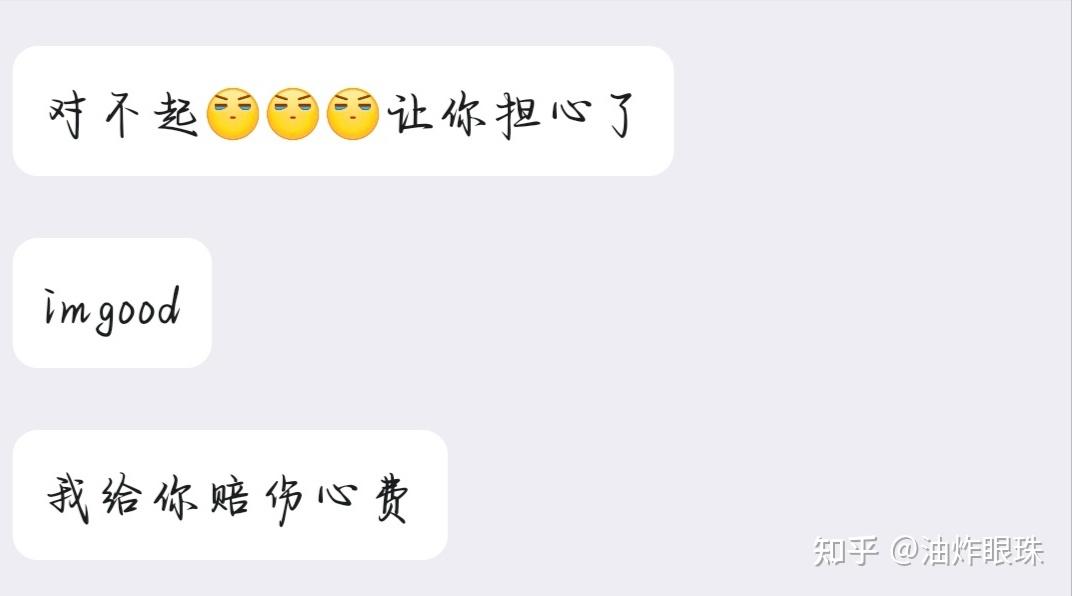

他终于回复了。

我看着他的信息,许久,热泪盈眶。输入又退格好几次。

他确实阳了。

一开始还不说实话,但我一打电话就被他挂掉。他根本说不了话。

他精神也还很差。我们有一搭没一搭地聊着,他时不时就消失。但这已经足够了,至少证明着他还在。

…

我们的“畅聊之火”和“恋爱之钥”并没有成功攒回来。他再次烧了一整天,昏昏沉沉中想起来要给我续火花,费老大劲爬起来,找出手机。结果发成了微信。

没关系了。已经失去过,不怕再次失去。

我反而担心,续火花压迫他的身体健康。搞得好像是为了火花而保持联系一样。

"退烧了吗?"我打字的手在抖。

"嗯。"

"嗓子还疼吗?"

"嗯。"

对话像被冻住的溪流,每个字都凝着冰碴。我盯着上一条消息发送时间——两天前的凌晨两点。他说"别担心",之后又断了消息。

晚上,家族十几口人挤在圆桌旁。二表妹外放的音乐、外婆刷锅的簌簌声、外公念经似的训斥,全被小表妹的哭闹碾碎。我进厨房盛汤,手机突然震动。

"在干嘛?"是y。

我蹲在冰箱和墙壁的夹缝里,后背紧贴冷柜,手指飞快敲击:"吃饭。"

"我想听你声音。"

灶台上的砂锅咕嘟冒着热气,水雾蒙住我的镜片。我按住语音键,却听见妈妈尖利的嗓音从门外刺进来:"儿子!汤勺掉地上了!"

语音条里只剩一声仓促的叹息。

y发来一个“?”

学校开始上网课。我把每天的笔记发给他,他精神还行的时候就看。

…

开学前三天解封了。高铁穿过隧道时,我盯着玻璃上自己的倒影——口罩勒出的红痕像一道伤疤。对话框停留在我的那句"到了",y没有回复。

教室换了热搜:z和隔壁班女生的离奇网恋故事。

y的座位空着,没有一点待过人的痕迹,仿佛他从来没有存在过。 唯一的痕迹倒是他在我桌子上画的小红花。

"y请了长假,"班主任扶了扶眼镜,"新冠后遗症,胸闷气短。" 这话让我些许安心(至少知道了他的行踪),却又心慌(废话新冠后遗症还能不叫人担心)。

晚自习后不用去约会,我早早回了宿舍舍友h惊讶道:“稀客啊!你之前好像没这么早回来。”

于是第二天晚上我独自去了操场。

第八盏路灯坏了。我蹲在黑暗里数蚂蚁,直到保安的手电筒晃过来。"等人?"他问。

"背单词。"我把记忆本摊在膝头,纸页被夜风掀得哗哗响。其实什么字都看不见。

四月底的暴雨来得猝不及防。我甩开步子往核酸检测处跑,却在连廊拐角撞见y。

我们停下脚步,隔着连廊相望。

y没长高,口罩掩盖不住瘦得脱相的脸,记忆中光滑白皙的额头上竟然破天荒地长了许多痘痘。他的眼镜滑到鼻尖,蒙着水雾,手里攥着一沓医院的检查单。

雨帘在我们之间织成密网,他张嘴想说什么,却被一阵剧烈的咳嗽截断。我向他走过去,却听见身后同学嬉闹着逼近。

"同学借过一下。"

我侧身贴住墙壁,看见y把举起来招手的手放下,眼角泛着晶莹的光。

人潮过去。y朝我走过来,我看出来,他要拥抱。

我用眼神制止了他 。他眼角耷拉下去。

…

y几乎不说话了,说不了两句话就咳不停。我很不习惯,之前他可健谈了。但我也只好一个人碎碎念,他在旁边点个头比个手势。我不能问问题,他没法回答;也不能讲搞笑的,他一笑就咳嗽。

我觉得他笑点低的过分,不是什么好笑的话他也要笑,边咳边笑。于是,准备说可能比较好笑的事之前,我提前声明“不要笑”。结果我还没说话,他就开始俯着身子一颤一颤,咳嗽声惊天动地。

喉间的哮鸣音越来越尖利,他不得不蹲下来扒开领口喘息。瘦削的身子蜷着,后颈浮着一层冷汗。

人来人往,我不知道如何靠近他照顾他,我只能远远看他在那痛苦地蹲着,心如刀绞。等咳嗽声停止,他抬起头,哀伤地望着我。我张张嘴,什么也说不出了。

…

我们依然假装关系一般,像两条被刻意错开轨道的行星。第八盏路灯始终没修好,暴雨在连廊拐角的瓷砖上洇出灰褐色的裂痕。

y捧着一摞书在连廊上穿行。大风扯动他的衣服,衣服勾勒出瘦削的腰身轮廓。我盯着他,喉咙发紧,却在他抬头的一瞬迅速别过脸,假装和身旁的z讨论作业。

余光里y在那个裂开的瓷砖上踉跄了一下,书本散落在水坑里。他跪在摔倒的地方用力咳嗽。我和z冲了过去,z扶y起来。我准备捡书时其他同学拥过来,我让开位置,看着他们捡起浸湿了的书。

我掐着掌心站在原地。y垂头道谢时,后颈凸起的骨节硌得我眼睛生疼。

晚上在操场,我提起他摔倒的事。

“我看见你摔倒就跑过去了,但是跑过去的人很多,我都没挤进去。”我说。

他点点头。

“不过你当时平地摔得真的是,特别搞笑。谁都想不到你会在那里摔倒。”我继续说。

他点点头。

“你要多吃点啊。你现在怎么虚得,连书都抱不稳了?”我说。

“是啊。你看着我抱不稳,也不会过来帮帮我。”他蓦地抬起头,嘶哑地发声。

我一愣:“主要是没想到你会摔…”

他垂下眼睛,又点点头。

一阵刺眼的强光扫射过来,保安大声驱逐我们回宿舍。

学校出于防控需要,派了一堆保安晚上四处巡逻,把散落在各种偏僻角落的晚归学生遣送回宿舍。

我们起初试图逃跑躲着,但是y不能剧烈运动,否则咳嗽不止。我们的约会因此中断。

…

y开始频繁地消失。

有时是留在宿舍昏睡,有时是直接请假回家。班主任在课上让人帮他带东西回去,问谁知道他家在哪,我没出声。

半晌,女生s提出:“我帮y带东西吧,我不知道他家在哪,但是我爸认识他爸。”

班主任笑着点头:“那太好了。不过y平时的好哥们都到哪去了,关键时候还得是女生靠得住。”

放学后s在翻弄y的抽屉的时候,发现压在课本下的呼吸科诊断书。教室掀起轩然大波,我凑近瞧了眼诊断书——“肺纤维化倾向”大字赫然。

我又慌乱地退出人群。

线上问他为什么没跟我说病情。他却反问怎么不是我帮他带东西。

那段日子真的过得很不自然。

二人独处的时间很少。y情绪不太稳定,热情变浅。我很多时候不知道要跟他说什么。两个躯体在潮湿的校道上一前一后,无言地走着。

有时一整天都说不上话,连互相拍拍屁股都没有。只是在熄灯前短暂的空隙里,用手机发一条“晚安”。

没有人看得出我们在谈恋爱,我的愿望实现了,我们装的很好。可是,有哪里不对。

…

雨停了。

雨后的太阳总是最烧人,操场高温的地面荡着热浪。y在烈日中昏厥。

中午下课后,我推开校医室的病房门。没有其他人,y躺在最里面的床上玩手机。

我坐到他床上:“你现在还头晕吗?”

“没有。”他回答。

“那就好。”我从口袋掏出一包奥利奥,“吃点东西,我待会去食堂帮你打点午饭回来,还是你想吃外卖?”

“没事,不怎么饿。”

“你以后放点糖在口袋里,你早上晕倒吓死人了。”我手滑,撕不开奥利奥包装。y拿过去,撕开。

饼干都是碎了的。

我尴尬道:“啊,啧,什么时候压到的。”

y瞟了两眼碎饼干,捡了一块小小的放进嘴,继续刷着视频。

须臾,他突然开口:“肺纤维化可能要做手术,摘除一片肺叶。早上我妈问我,要不要转学去上海治疗,那边有熟悉的医生。”

消毒水的气味刺得鼻腔发酸,我努力掩盖鼻音:“什么时候走?”

他笑了,轻咳一声,晃动睫毛在眼下投出破碎的阴翳:“你明明能说不要走。”

我心一沉,放下那包奥利奥:“你怎么开始玩这种套路人的游戏了?”

“你都没有怀疑一下吗?摘个肺叶还要转学听着就很荒谬啊。”他说,“难道你真的愿意我转学吗?”

“我…我当然舍不得你走啊。”我连忙说,感觉声音有点大,又减低音量,“好,我错了。我给你好好补偿…”

突然开门进来一个校医,我惊了一下,扯了扯床帘。

校医马上又走了,没关门。

y说:“你慌什么啊,我们看起来很像情侣吗?”我无言以对。y在手机上翻了翻,翻出来两张照片展示给我看。

我凑近,是一对情侣头像。

他突然攥住我的手腕,指甲钳进我的皮肤:“现在换情头,敢不敢?”

“你疯了?”

“哼,我是疯了。竟然妄想你真的能补偿我一下。”他咳嗽起来,松开了手。

“不是,我肯定要补偿你,我给你买很多好吃的,没人的时候我们亲一下…但是换情头不行啊,那和公开有什么区别?不是说好了先不告诉别人吗?”

“还要多久?”

我一时失语,半晌才说:“我不知道。”

他哑笑着,咧开嘴,却没有笑声。他的床剧烈晃动起来,我凑上去想抱抱他,他把我推开了。我站起来。

他抬头,吐出连绵不断的字来,每一个字都在我心头扎针:“你什么都不知道。你不知道对你自己重要什么,也不知道我需要什么。我们隔了几个月没见,我全身酸痛喉咙像刀割的时候,你不知道,我有多想你。

“可是等到见面,我才想起来,我们‘关系不好’。我想听你声音的时候听不到,想跟你待在一起的时候待不了,想跟你说句爱你却咳个不停。明明是男朋友,却像个仇人一样,在我最需要你的时候,你转头就走。

“我都开始怀疑了,我真的有男朋友吗?我们真的谈过恋爱吗?你真的爱过我吗?”

他的声音越来越大,从他感染后,还从没一次说过这么多话。

我两颊发麻,出声辩解:“你明明清楚…”

“不,我不清楚。”他打断了我,“你的一切行为都表明你只是在玩弄我的感情,已经玩腻了。”

“你怎么能这么说!”我高声道。

“我怎么不能这么说?”他音调更高。

“我没有做好告诉别人的心理准备,所以我们不得不装着。这不能强求。”

他抖了抖被子:“如果不能光明正大的在一起,那就不要在一起了。”

他面无表情地盯着我。他的下颌略微动了动,却没有发出声音。我被盯得发毛,感觉从内到外都被看光,像被解剖了放着展览给他看一样。

“那我做不到。你盯多久我都做不到。”

他扭过头去,闭上眼。他的最后一个眼神流露出了一丝我从未见过的绝望。我喊y的名字,他不理我。

敞开的门外走过一群叽叽喳喳的女生。我不再喊y的名字,假装自己是在普通地站着,装的很假。

…

这一段记忆我不愿想起,但早已刻骨铭心。我恨当时的我,像个襁褓中的婴儿一样,随意地伤害别人。而

也感谢y,还有我身边的其他人像老妈子一样,包容着我,帮我找自己。

我会尽快写,还没be。后面还有更恶心的。