如果台湾没被日本殖民,台湾会是现在这样吗?

2018年蒋经国逝世30周年时,台湾地区曾做过一项民意调查:评价过去台湾卸任的6位领导人蒋介石、严家淦、蒋经国、李登辉、陈水扁、马英九,谁对台湾的贡献最大?

结果显示,53.3%的民众认为,蒋经国贡献最大,13.7%的人认为是李登辉, 9.4%的人认为是蒋介石。

这次民调数据还显示,蒋经国不分政党与地区,不分男女老幼,都获得高度肯定,包括自认泛绿的民众中,也获得44%的支持,远超其他5人。

蒋经国治台16年,大搞经济建设,基本实现了经济现代化,晚年解除戒严,为接班人推动政治民主化奠定了基础。可以说,他是台湾地区政治、经济转型最关键的人物。

蒋介石内战期间并没有好好经营台湾,为了支援内战,将大量稻米运往大陆作为军粮,以致台湾米价飞涨,又将樟脑、火柴、烟酒、盐、糖等物资纳入政府专卖,导致大批民间企业破产。

1949年逃台,大量军队和逃难平民涌入岛上,使得台湾经济雪上加霜,滥发纸币、恶性通货膨胀、物价飞涨,台湾经济已到了崩溃的边缘。

咦,蒋介石不是从大陆掠夺了450万两黄金吗?这些黄金是有用途的,一是作为发行新台币的准备金,稳定金融。二是维持80万国军的军费以及应对解放军渡海作战。三是维持100万公教人员和难民的生活所需。

幸好关键时刻美国爸爸支持,朝鲜战争爆发,给台湾带来了一年约1亿美元的美援,连续给了15年,占这一时期台湾进口总金额的40%,这对国民党化解危机、稳定经济,起了很大作用。

但是台湾经济不能自己造血,还是要完蛋。有鉴于此,陈诚(伪台湾省主席,后任伪行政院长)主导了三大政策振兴台湾经济。

1.台币改革,就是台币不再与金圆券挂钩,直接与美元挂钩,实行固定汇率。(稳定了金融秩序,摆脱了通货膨胀)

2.土地改革,“三七五减租”,规定地主收地租,不得超过总收成的37.5%。

“公地放领”,将政府持有的公家土地发给佃农,价格是土地主要作物年收成的2.5倍,分期10年偿还。

“耕者有其田”,地主最多只能保留水田3甲、旱田6甲(1甲约等于14.55亩)。超出的土地由政府有偿征收,但不给现金,7成用实物债券分10年偿还,3成用公司股票一次性付清。政府征收的土地,发放给佃农和自耕农,发放条件和“公地放领”一样。(提高了农民生活水平,促进了农业快速发展)

3.扶持民营企业(增加就业率,改善民生)

这些成就,帮助国民党在台湾站稳了脚跟,也使台湾经济走上了正轨,为之后发展奠定了基础。

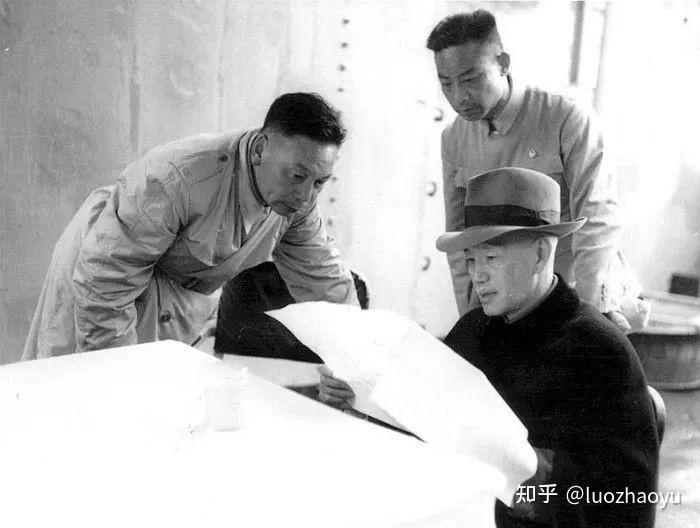

1972年,羽翼丰满的蒋经国成为伪行政院长,蒋介石虽然还活着,但已86岁高龄,年老体衰,具体政务都交给了蒋经国,所以1972年至1988年这16年,可视为蒋经国主政台湾的时代。

蒋经国上台时,经过一二十年快速发展,台湾产业模式遇到了瓶颈,经济发展出现了困难。

1973年第四次中东战争,阿拉伯国家为了报复西方世界支持以色列,大幅度提升石油价格,造成了资本主义世界性经济危机,很多国家能源短缺,物价波动,外汇枯竭,赤字扩大,国家几近破产。

高度依赖对外贸易的台湾也受到了很大影响——油价上涨使台湾物价上涨22.9%,通货膨胀涨到40.6%,经济增长率也从1973年的12.8%陡降到了次年的1.1%,创历史新低。

经济危机又刺激了贸易保护主义,欧美经济大国为保护本国经济,大打贸易战,对输往本国的商品,设置各种障碍,贸易摩擦激增,这极大地打击了台湾的出口型经济。而且,台湾重工业落后,钢铁、石化等产品严重依赖美国、日本,在贸易战中受制于人,损失很大。

经过20多年的发展,台湾的工、农、商、贸业获得了长足进步,但能源、交通等基础设施却基本上还是20年前的样子,坏了就修修补补,没有搞过大规模的基础设施建设。

在国际上,台湾先在1971年被联合国逐出,之后1972年中美和解,中日建交,台湾在国际上的活动空间被极大地挤压,对外贸易受到了很大干扰,而退出关贸总协定,又削弱了台湾商品在国际市场上的竞争力。

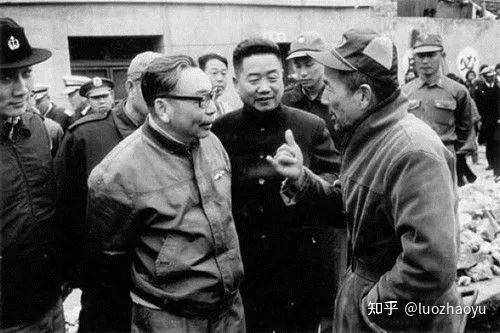

在这种天崩开局,蒋经国开始了他的经济改革。1973年12月,蒋经国在国民大会宣布:将以五年为期,克服万难,加速完成南北高速公路,铁路电气化、北回铁路、中正国际机场、台中港、苏澳港、大钢铁厂、大造船厂、石油化学工业等九项建设。第二年,又加上了兴建核能发电厂,这些项目被统称为“十大建设”。

十大建设中, 6项是交通建设,3项是重工业,1项是能源,这其实是台湾版的重工业五年计划。蒋经国认为它不仅能带动就业,扩大内需,更能改善工业结构,奠定台湾重工业的基础,将台湾带入工业化时代。(不愧在苏联留过学)

但问题的关键来了,需要钱!初步投资就需要50亿美金(即1974至1978年间平均每年10亿美金)

蒋经国:今天不做,明天会后悔。空想主义是荒谬的,任何事情的成功,不能寄希望于出现奇迹,唯有践踏实地、努力不懈才可变不可能为可能。

对于蒋介石的不理解,蒋经国搬出孙中山的著作找理论依据。“总理信徒”蒋介石…

缺钱缺人?蒋经国自己走遍各地,召集地方财主、意见领袖,亲自做他们的思想工作和募捐工作。一边建设一边筹钱,有时候甚至是先着手建设,再想办法筹钱。

十大建设最终总投资2580亿(单位:新台币,下同),相当于1973年财政总支出的3.2倍。其中898亿来自外国贷款,主要是沙特等土豪国家,财政拨款655亿,省内贷款428亿,其余来自于发行债券、单位自筹、关税记账、民间投资。由于财政拨款只占总投资的约1/4,十大建设没有对财政造成重大压力,也没有影响经济的稳定。

十大建设对台湾经济的发展,效果立竿见影。在产业结构上,1978年台湾重工业产值占制造业的51.6%,超过了轻工业,此后重工业的比重逐年上升,基本实现了重工业化,跨过了工业化进程中最为关键的一步。基础设施的完善升级,以及重工业化的实现,为台湾经济腾飞奠定了坚实的基础。进入80年代,台湾经济再次转型,发展资本和技术密集型高科技产业,向能源、光电、自动化、新材料、生物工程、食品科技等领域进军,90年代,又全力发展通信、信息、电子半导体、航天等科技新兴工业。

1972年蒋经国刚主政台湾时,台湾的人均国民所得(人均国民收入)为482美元, 1976年1053美元,1988年蒋经国去世时,已达到5829美元。同时,最高所得1/5家庭与最低所得1/5家庭的收入差距,从4.49倍微变为4.85倍。这意味着人均国民所得增加了12倍,但贫富差距的变动却控制在8%以内,财富分配比较合理。

江南:美籍华裔作家,因在作品《蒋经国传》揭露蒋经国婚外情私生子隐私被蒋经国下令暗杀。

此人对蒋经国治台评价:“经国掌舵,经济上可得满分,殆无疑问。”

台湾现在的日子,不感谢蒋经国也要感谢陈诚啊,关日本鬼子什么事?