为何印度未发展出类似中国古代高度集权的郡县制?

这个问题就像有人问为什么用茄子和土豆做不出番茄炒蛋一样,而解答则很简单——因为印度不在中国,中国不在印度,所以印度没有发展出中国式的中央集权官僚制。

但这一点并不代表着印度就不存在所谓的“高度中央集权的郡县制”。事实上在印度历史上伴随着生产力的不断提升,大部分地区也都逐渐形成了成熟的国家行政系统。整个次大陆范围内的不完全统一也不影响地方政权中央集权的完成——甚至正是那些庞大政权的瓦解,使得地方的国家行政体系得到了发展与完善——其中这一特征比较明显而且我比较熟悉的就是笈多王朝。因此我将以笈多王朝的君主专制与地级行政体系以及后笈多时代从官僚制向等级封臣制转型的过程展示这一印度从古典时代向中世纪过渡的过程。

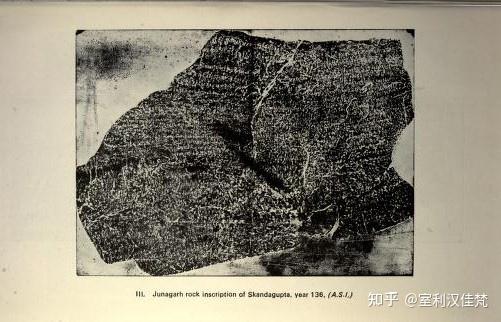

从公元269年到543年的将近两百八十年间,笈多的诸王魁首(maharajadhiraja)们犹如烙铁一般在印度的大地上留下不可磨灭的印记,物质上与精神上的遗产通过大量出土的文物,废墟,朝圣者游记与成篇累牍的文学经典被留给我们后世人;然而其政治遗产却仿佛朝露一般伴随着王朝的覆灭而消逝,这方面的相关细节经常被我们所忽视,但正如水汽蒸发进入大气层,随后又化作降雨回到大地一般,笈多时代的行政体系在帝国自身不复存在之后依旧发挥着其作用,并深刻地影响了中世纪早期印度国家的政治传统。

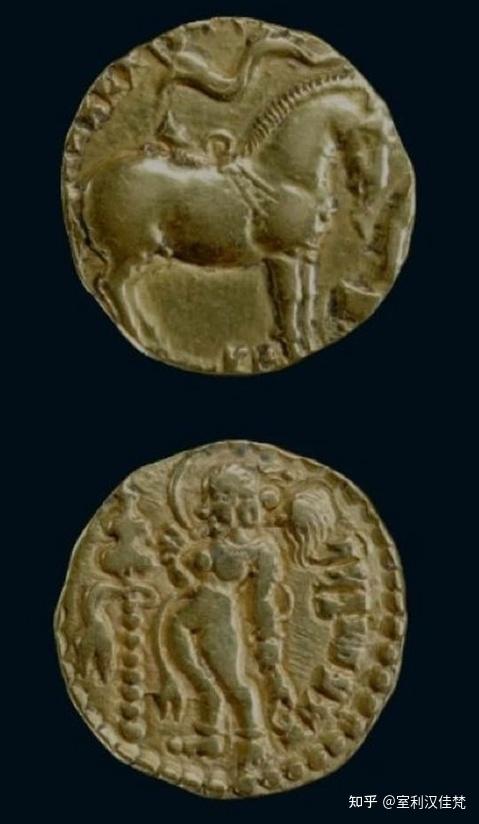

作为一个有着中央集权行政体制的君主制国家,在其行政金字塔的顶端必然有着一位从意识形态,法律意义以及政治实践的意义上有着绝对权力的君主,而笈多王朝的君主们正是以绝对权力在帝国的疆域内执行其意志,从赏赐给臣民一村土地到在全国的行省进行行政改革,其权威无处不得到体现。如此权力必然不仅仅依靠着军事的威压或所谓的“武德”进行维持,其背后也有着不战而屈人之兵的力量——从司法体系中,笈多皇帝在法律限定的范围内行使着无限的权力,其不仅有着优先的铸币权,指定历法权,对帝国境内的一切耕作土地有着征税权,至于在恒河流域尚且广袤的未开垦处女地、山脉中蕴藏的矿物、物产丰富的森林和大海与水系则完全是皇帝的私人财产,其对这些资源有着完全的支配权,而正是对于矿物的垄断特权使皇帝可以垄断国内的金币铸造,以印有本人头像的金币血洗整个北印度的商品市场,为帝国创造更多的财富收入;在意识形态方面,皇帝则是帝国人民精神的典范,在物质世界帷幕之后神秘的形而上学秩序中扮演着至关重要的角色。每一任笈多皇帝都被认为是财富与成功女神拉克希米的青睐者,其统治的合法性直接源自恒河的源头,那神秘而高远的天国。而通过以地方行政机构垄断土地所有权支配了全国人民以土地供养婆罗门和沙门僧侣的途径的方式,皇帝在任何虔诚者供奉神明的证明中占有一名之地,因而从每一次供奉的功德中也得到了自己的一份。此外,皇帝本人也是热忱的信徒与宗教赞助者,历代统治者们在以天空与太阳之神毗湿奴的名义征服一切人类世界的敌人的同时,也依靠着马祭和王祭的宗教仪式和慷慨地供养僧侣反复征服着幻想中的诸神国度与死者世界,因此其能够给冠以“三个世界的征服者”之名。这些自我感动式的吹嘘和仪式在现代人看来似乎是一种幼稚而低劣的政治表演,然而在缺乏科学知识,认为世界本身的维持与运转均基于某些超自然秩序的古人眼里,这些却权威且无可替代,犹如现在政治之于现代人。

即使是同时掌握着现实与幻象(maya)权柄的皇帝,也离不开为其奔走效劳的臣仆与官员。而在其中扮演着尤其重要角色的便是来自帝国各个角落的三曼多(samanta)阶层,他们出入于帝国各个都城的宫廷,亦或作为官吏服务,亦或以才艺服务于皇帝,是帝国行政机器的中坚力量。与河畔的伯爵所倡导的“samanta system”不同,古典印度的首都与行省首府并不是在雨季就会权力衰退,法令难行的封闭王国,反而是整个帝国的政治经济文化核心,全帝国的各色人等都涌向这些发达城市寻找养家糊口的生计与出人头地的机会。而史实中的三曼多阶层不仅不是割据一方,随时准备着跳反帝国的全职二五仔,反而是帝国政治文化的中坚力量,为了谋取更高的地位流连于帝国的政治中心,其中一些人甚至终身没有回到过自己所有的土地。

Samanta一词最早源自于古典印度的法律术语,意味“在有争议土地周围耕作的邻居”,因为这些人最了解争议土地的历史,因此在解决土地纠纷方面作为陪审团有着较高的判决权重。而在考底利耶的《政事论》中,这一用词演化为了“邻近国王”的概念,被运用于一种名为曼陀罗(mandala)的理想地缘政治模型之中。到了笈多时代,samanta一词逐渐从学术著作与象牙塔中脱离出来,成为了一种等级制头衔——用以表示那些相对于皇帝等级较低的臣服者。这一阶层在室利笈多与旃陀罗笈多一世时期存在感并不多,其崛起发生在海护王(samudragupta)统治时期——根据阿拉哈巴德(Allahabad)铭文的记载,海护王在位期间通过两次血腥而惨烈的中印度大战,抹除了九个那伽族与其他的中印度统治者,征服了十数个旁遮普与文迪雅山脉的部落民族,迫使古吉拉特的塞种人与犍陀罗的寄多罗贵霜人遣使纳贡。在这场战争中整个恒河中游以及上游的政治格局被彻底改写——贵霜王朝衰退以来依赖着恒河诸多历史悠久的城邦所建立的小国建制被彻底销毁,诸多行省被建立以控制恒河及其支流上的城市与村庄,但出于印度以仁慈与宽恕的政治传统,一些小国国王得到了宽恕,甚至可以保留统治其旧有土地的权利——其统治权通过海护王本人重新以任命状的方式归还给这些国王,这就是三曼多阶层的起源——三曼多享有着以“maharaja”为头衔,食利于税收,组织军队和祭祀等权力,但不被允许私自铸币,且三曼多负有在帝国出战时组织军队,在和平年代入宫担任官职,并且将自己的女儿嫁入宫中成为皇帝妻子之一的义务。笈多三曼多在地方上的统治痕迹并不显著,但在宫廷里任职的三曼多却大多官居高位,名声显赫——这可能是由于三曼多们为了追求更加富有和繁华的城市生活,纷纷长居于宫廷,samanta最常见的宫廷指责是作为王宫的护卫,宫廷诗人与艺术创作者,一些有学识和能力的三曼多甚至作为国家官员服务,或者成为笈多皇室王子的心腹,既王伴(kumaramatya),《戒日王传》中甚至提到一些三曼多的妻子也会进入宫廷侍奉统治者的妻子。即使没有在宫廷里找到职责,不少三曼多依旧会赖在皇帝的宫廷里终日悠闲,波那在Kadambari中就描绘了一幅生动的三曼多宫廷生活场景——

“成千上万的戴着王冠(murdhabhisiktena samantalokena)坐在宫殿的礼堂里——有些人在玩骰子;有些人在练习下棋;有些人在演奏七弦的Parivadini琴;有些人在谈论诗歌;有些人沉迷于诙谐的谈话;有些人正在辨认出与bindumati圆点相对应的音节;一些人解开了被称为prahelikds的诗意谜语;一些人认为国王陛下的诗中有优美的谚语;用迪维帕迪韵律朗诵一些诗节;一些人赞美或欣赏诗人的功绩;一些人忙着在地上画装饰画;一些人与在场的众多妓女交谈;还有一些人在听吟游诗人的歌。”

这段文字有其夸大吹嘘之处,却指出了三曼多生活娱乐在皇帝宫廷中的情况——LallanjiGopal认为这些三曼多中有的单纯享受宫廷生活,而另一些则是由于挥霍过度而破产,因而被迫留居于此——这种纸醉金迷生活导致大量三曼多陷入贫穷的情况可能间接或直接导致了白匈奴人在拘摩罗笈多统治的末期在恒河流域长驱直入时地方缺乏抵抗的现象——被中亚人蹂躏的自治统治者理应有所抵抗,却因为贫穷而难以筹集军队。而此后室建陀笈多在全帝国的各个行省广泛设立“守护”(goptr)的举措,本质上可能也是在以更有效的新半自治领袖取代原先腐败无能的samanta领主。

在笈多贵族的金字塔上,三曼多们的地位几乎是一人之上万人之下,而在三曼多之下,亦有被称为王伴(kumaramatya)的官僚集体。王伴的成分在出身,种姓,信仰等领域十分多元,但总体来说以三曼多领主和婆罗门与僧侣为主。从名称上看,这一职业似乎服务于王室子女而不是皇帝本人——学者推测这个名称代表着他们是皇子在继位前的核心班子,而在皇子成功登基为皇帝以后,王伴们则在行政与财政方面得到来自皇帝本人的关照信任——这种政治回报具体表现为每个核心行省(bhukti)的财政工作都由一名王伴负责,甚至在一些面积较大的核心行省会出现两名王伴。大多数在王伴似乎都直接对皇帝负责,而在那些由皇子担任总督的行省,王伴则属于皇子的私人班子。

如同三曼多有分上下,王伴之中也有等级高低——在行省系统中王伴有他们的私人行政班子,被称为kumaramatyadhkarana(adhikarana在笈多时代意为政府部门,后文可能还会有相同的用法,故在此事先说明,请读者自行举一反三)。而王伴之中有更受宠爱者,被称为mala/prathama-kumaramatya,可以被翻译为第一王伴。王伴们通常会佩戴自己的印章,其形象一般为两个侏儒夜叉分别站在财富女神拉克希米两侧,象征着这一职业的经济职责;而出土于阿拉哈巴德附近属于第一王伴的印章则描绘了皇帝夫妇分站于拉克希米两侧的样式,代表了所有者本人相较于其同事与皇帝更加亲近的关系。

除了经济官僚以外,王伴也能过在皇帝的内阁中扮演重要角色——阿拉哈巴德碑文的撰写者诃里色那即在身为王伴的同时,还担任着外交部长(Samdhivigrahika)与大法官/首相(Mahadandanayaka)的职位——任命其担任这两个在笈多时代至关重要的职位可能是由于他是一位才华横溢且能力出众的婆罗门文士,其文字在后世也被众多诗人称赞。这一情境也能反映出婆罗门与僧侣文士在帝国政府中的重要地位——由于其职业需要较高的文化水平,僧侣与寺庙成为了帝国官僚的人才池——为了由官方培养并鼓励官吏,许多笈多君主都出资赞助了各个宗教的信徒,不止于信仰毗湿奴和湿婆的婆罗门聚落,也有大量的佛教与耆那教寺院得到了投资,其中最著名的便是由拘摩罗笈多赞助建立的那烂陀大学。

上世纪的RS夏尔马在《印度封建主义》一书中提出了给与婆罗门官僚土地的模式进而演变为了一种自给自足的封建经济模式,这一说法是不正确的——印度独特的社会形态产生了给婆罗门聚落赠出土地的行为,被称为赠地(agrahara)。但赠地大多是由未开发的荒地组成,需要婆罗门聚落自行开垦,从而演化为以婆罗门人口为主的农业而不是婆罗门地主。而夏尔马针对给行政官吏以土地为工资的论述由于当时的相关研究不完备而有较大错误,事实上这种土地的性质介于食田到食xx户之间,官员本身不负责其赠地的管理与征税,只享受其税收利润。此外这种赠地不能转让或出售,在受益人死后会被直接收回——以国家暴力机器强制收被侵吞村庄的案例记录也层被出土。而且鉴于agrahara的受益人大多为婆罗门和僧侣,倘若这一制度真的成为了印度封建主义的起点,那么我们应该看到的中世纪印度史便是成群结队的婆罗门武装牧师挥舞着法尔马拉兹互相进行武装辩经,而不是历史上存在的样子。

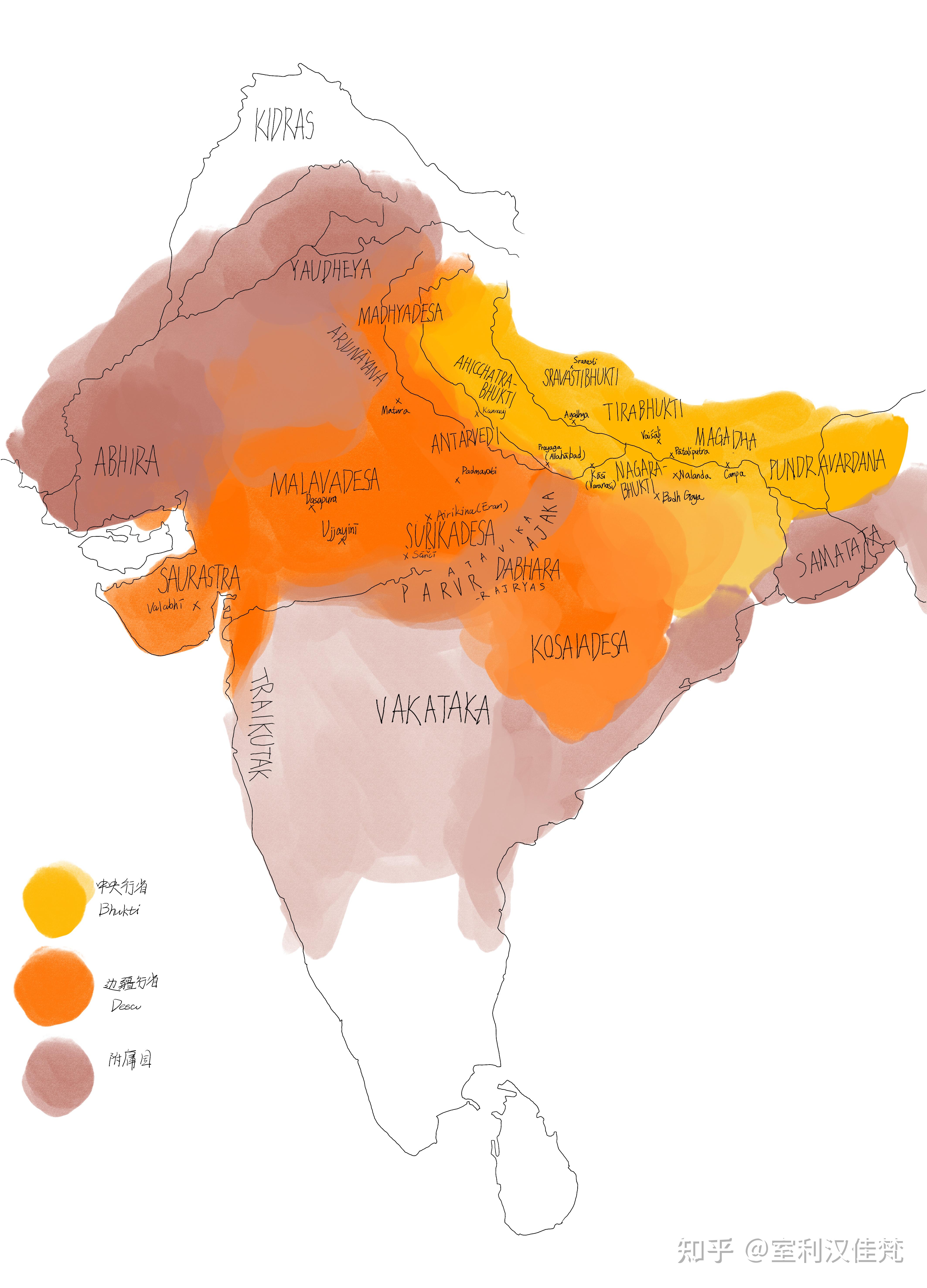

俗语言巧妇难为无米之炊,既然我们前文已经介绍了维持帝国运转的巧妇,接下来我们将讨论让“巧妇”有的放矢的“炊”——笈多王朝的行政体系分为三层,最重要的核心行省bhukti,军事或经济上重要但地处边境的边疆行省desa以及处于半自治状态的各个附庸政权。

首先,虽然笈多王朝的官方首都始终是摩揭陀地区的华氏城,但是皇帝本人与其宫廷不一定在华氏城。伴随着旃陀罗笈多一世与海护王在中印度的征服,帝国的行政中心似乎搬迁到了恒河与阎牟那河交汇处的Prayag(阿拉哈巴德)地区,这也可能解释了为什么当地出土了相当多的笈多时代官印与纪年铭文——两位皇帝生活在半临时的胜利营帐(Jayaskandhavaras)中,而周围地区可能已经形成了一个流动的政治经济与文化中心;在超日王旃陀罗笈多二世时期,出于稳定刚刚征服的摩腊婆与苏拉什特拉地区,他选择在乌贾因地区建立陪都并长期定居于此。以迦梨陀裟为首的九位超日王时代的伟大学者便因此被称为“乌贾因九宝”;在拘摩罗笈多与室建陀笈多的时代,王室长期定居与阿逾陀;而幼日王一世到幼日王二世之间的十数年间,笈多宫廷则被定都于迦尸;此后头罗曼那征服中印度,笈多王室有可能将都城迁回了华氏城,也有可能是头罗曼那在华氏城扶植了一名来自笈多世系的统治者,此后笈多朝廷便一直定都于华氏城。

笈多王朝对于城市的统治相较于其孔雀王朝的前辈差别不大——城市的一切活动由一个市政委员会统筹管理,而这个委员会本身由一名王伴(kumaramatya)与商人、工匠和文士的行会头人组成。城市的发达的商品经济为笈多朝廷带来了丰厚的利润,因此帝国会在经济发达的城市专门安排一名独立的kumaramatya进行管理,类似于今天的直辖市。

核心行省主要集中于恒河流域,尤其是恒河已背和孟加拉地区。在这些地方帝国往往设置了健全的行政系统——行省政府金字塔顶端的是总督uparika,通常由王室成员担任(例如tiranhukti的Govindagupta和Pandravardana的rajaputra-deva),但也存在非王室且能世袭的个例;总督政府拥有完整的行政,法律与军队体系,且民事财政体系与军事财政体系是相互独立的,其中军事财政体系直接对军队负责,而军队首长直接对皇帝负责——这可能是出于担心总督军政大权独揽所采取的措施;除了这些以外,行省中还存在一个独立的执法机构——vinayasthiti。在行省之下,地域被以vishaya-vithi/mandala-grama的三个等级划分,类似于区-县-村,而在最基层的村庄,自由农组成的Kutumbin头人与官府下派的村公府grama-adhikarana共同管理。公元六世纪,来自摩揭陀的毛哈里家族一支前往曲女城且以samanta的身份形成割据,证明行省总督在笈多时代晚期已彻底消亡,北印度自此进入了各地前行省守护以goptr,nmaharaja的身份相互割据争霸的时代。

边疆行省主要分布在文迪雅山脉,马尔瓦高原与卡提阿瓦,这些行省是海护王与旃陀罗笈多二世对东德干和西总督王国征服行动的遗产,其中包含了从孔雀王朝时代便以宝石闻名的南桥萨罗,作为贯通南北要道闻名的乌贾因和以海贸和纺织业闻名的经济大省苏拉什特拉。这些行省相较于bhukti,其行政体系的有关记录相对模糊,但是我们从苏拉什特拉与曼达索尔的铭文中可以得知当地由可世袭的“守护”(goptr)统治,而其财政体系则依旧依靠kumaramatya维系。且边疆行省存在独立于行省的军队机构——例如在苏拉什特拉,当地的军队司令(senapati)Bhattaraka夺取了goptr的权力,并建立了自己的割据势力——这一割据日后被笈多朝廷所承认,成为了古吉拉特迈特拉卡王朝的前身。有时,一些王子也会前往边疆行省执行军事政府,此后便作为半独立的亲王统治,例如前文所提到的Govindagupta在公元五世纪中叶便作为摩腊婆诸王的征服者,取代了原先统治该地的摩腊婆人Aulikara王朝,以maharaja的头衔进行统治——他的世系最终在六世纪初再次被Aulikara推翻,此后该地一直处于摩腊婆人的统治下,并诞生了耶首达摩这位称霸北印度,击败了胡那王摩醯逻矩罗并声称自身功绩远超笈多朝廷的枭雄。

附庸国主要由认同笈多宗主地位,但是保留一定自治权的统治者组成,其中做主要的成员是文迪雅山脉的森林部落诸国(Antavika-rajya,字面意思为森林诸王国)以及旁遮普与信德的刹帝利共和国(例如旁遮普的Yaudheya与Arjunayana和拉贾斯坦东部的Rajyagana等),以及来自东印度的三摩呾咤与迦摩缕波王朝。关于寄多罗贵霜是否被旃陀罗笈多二世征服一事学界也颇有争议,但是就笔者看来寄多罗人既然已经效忠于萨珊波斯,而笈多王朝与萨珊并没有爆发过大规模冲突,就说明笈多王朝至少在表面上不能对犍陀罗施加影响——但是在犍陀罗地区出土的笈多金银币似乎说明了帝国也在有意或无意中经济上渗透着这一地区。