夏朝记录的缺失,是什么原因造成的?

不是不承认夏,是无法证明商之前的朝代被称为"夏",据说挖出来的东西,已经接近三皇五帝时期的了,但是找不到自我称做"夏"的记录。

很可能就像后世一直普遍称刘备的地盘叫"蜀",可是人自己叫自己是"汉"。

你要真各种挖着找"蜀"还真找不到,但是刘备的"汉"却是能找到的。

最头疼的问题:甲骨文里没有提!

这个“没有提”是非常彻底的,它包括这样几个方面:

第一,甲骨文里目前所释读的所有单字中,没有“夏”字。

不但没有“夏”字,也没有“冬”字。也就是说,商朝人的历法,一年只有两个季节,即“春”、“秋”。

这种历法一直沿用到周朝,所以孔子写的史书叫《春秋》。

第二,甲骨文里提到了商汤,但在甲骨文的描述中,他不是商朝的开国君主,而是一个“中兴之主”。而且甲骨文中对他的歌功颂德虽然不少,但没有关于他“灭夏”的内容。

第三,如果按照甲骨文的说法,商朝是从大禹时代之后就开始了,持续了一千多年。

我们所熟悉的从商汤开始的商朝,只是商朝的“下半场”。相当于我们认知中的“夏朝”的时间段,是商朝的“上半场”。

而且考古学越发展,不但夏没个着落,秦到底是个什么东西反而由过去的清晰变成了现在的模糊。

太史公史记作为二十四史的开篇第一巨著,史料阅读者都默认:

哪怕其中有主观偏颇的春秋笔法和政治正确导致的增添删减,基本主要事实起码是比较准确的。

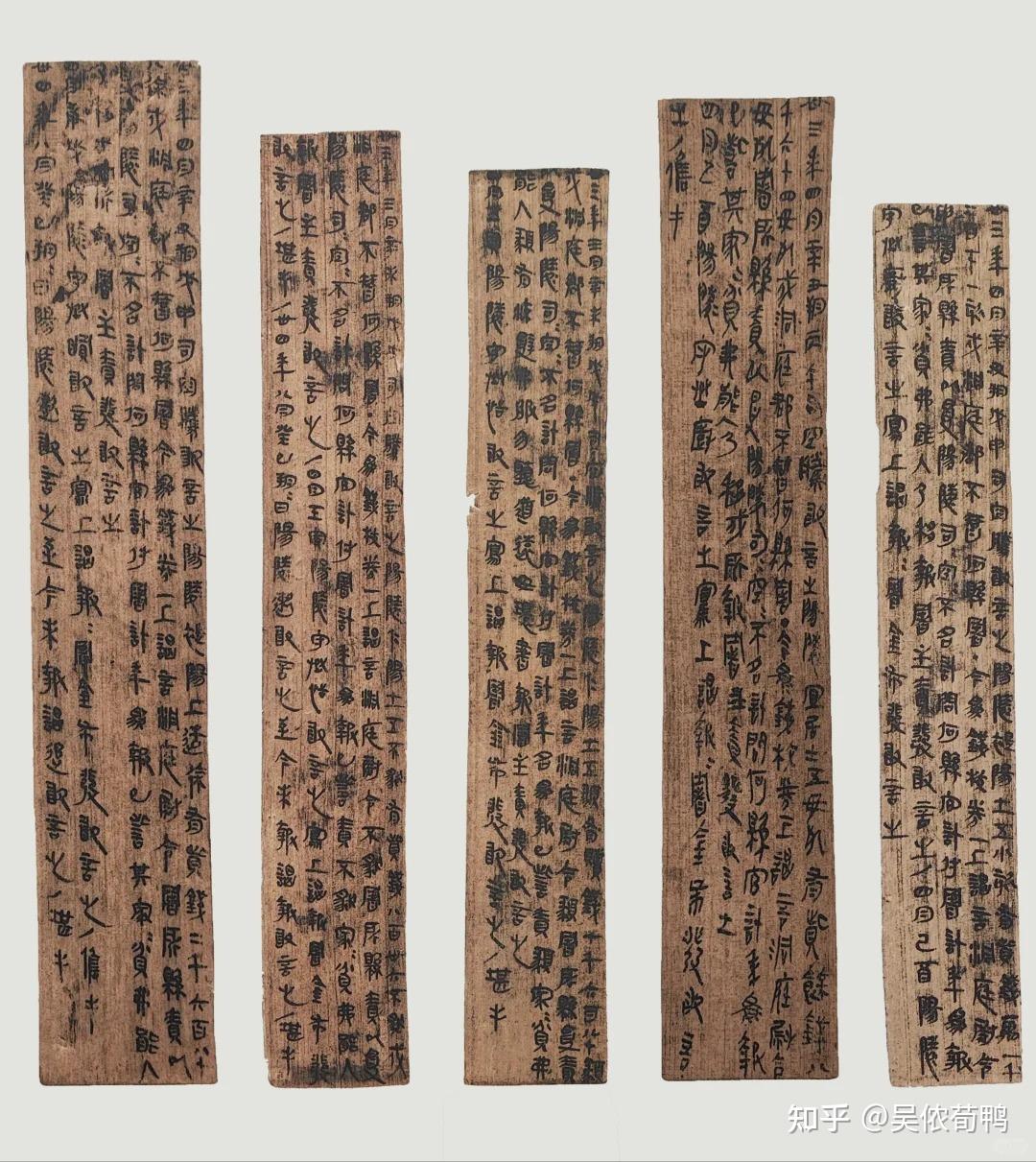

但伴随考古中,秦代竹简越来越多完成了修复和破译,越来越佐证史记对秦代的记载具有不可信度。

不仅仅是秦代基层赋税执行中到底高不高,秦始皇他妈到底乱没乱搞男女关系,焚书坑儒,到底是坑方士还是儒生,刘妈梦里身上盘没盘过龙,刘邦砍没砍过白蛇。。。。。

这些本来就疑点重重的戏剧化内容大概率不真。

越发明显的旧文献瑕疵问题,是太史公对秦代行政区划的记载大部分都疑似有偏差。

乃至于史记中记载的秦代区划,有可能是存在大片谬误的。

要知道刘邦可是个熬过了秦代的战国人,在公元前202年建的汉。

史记记述内容截止于公元前122年,中间相距不过80年。

80年真的足够让很多作为活历史的当事人,制造更多间接的历史痕迹和群体历史记忆。

而公元前90年,53岁的司马迁完成了自己的史学作,身为史官系统世家出身的人,他不仅仅应该是看过秦代历史文献的读者,甚至必然是年轻时和无数老秦人、秦二代有过言辞交往的调查者。

为什么史记“荆轲刺秦王”的相关记载非常细节

史学家却普遍认定历史记叙的准确性和真实性极高?

因为现场当事人之一的宫廷医官夏无且(同“具”)老爷子,健健康康活了百来岁,时不时就喜欢拿自己当年抄起药囊砸荆轲,参与救驾立功受赏的事迹,去和周围朋友弟兄吹牛逼。

因为夏老先生对这段故事那是反复讲、专门讲,以至于亲友团无人不知、无人不晓。

其中,公孙弘和董仲舒(这都到汉武帝时期了)耳朵听得快起茧子了。

还震惊地发现这老头虽然爱吹,但并不是胡说八道,夏老爷子当年真的是个立过御前救驾之功的硬核狠人。

以至于让不认识夏无且的司马迁,都通过公孙弘和董仲舒了,解到了长寿的夏老爷子和他那段乐此不疲的青春回忆。这段小故事的可信力,在司马迁写刺客列传前的很长时间,早已经得到了众多大佬的公认和背书。

换到现在作类比,就是一个年轻时期和无数民国年出生的老人,和新中国大佬交谈过的新中国历史学老院士,在2050年书写完人死前,始终都没搞明白民国重大事件,和民国实际行政区划的对应关系,书里地点不是歪就是错。

存在这种情况,其中的荒唐和离谱,让人刚了解到后一时无从言语。

这可能是中国公元前文献历史领域里目前最不好研究,又最不得不解决的问题,如果没有得到妥善解决,那么汉代以前中国信史的实际比例又要遭到削减。

毕竟时间、地点、人物、事件四大项里,最不容易出错的就是地点

地点都歪到姥姥家了,其他内容的可靠性基本只会更低。

举个例子,赤壁之战始终于几月几日,孙刘曹出兵出人几何,具体过程怎么打的都可能有争议

但是否发生在赤壁几乎是没有争议也没有争议价值的。

对于行政区划疑似大面积谬误的问题有两个模糊的主流合理解释。

其一是,秦汉区划郡县有所区别,秦代士族阶层刀笔吏,又习惯在办公时使用官方名,却在实际生活中,沿用了战国时期的旧称呼。

战国时期时局动荡,行政划分不严谨,导致了百年内区划频改、一地多名、一名多写的问题十分严重。

司马迁的时代必须对区划的战国名、秦名、汉名做一些困难到极其高频出错的识别。

类似于现代中国人普遍还分不清福建省会是福州还是厦门,更多人在互联网时代连新中国曾经有过个平原省都不知道,信息渠道狭窄的太史公就更难做了。

其二是,部分后继史家(特别是扬雄、褚少孙等直接参与过补写今本史记的人)在修订史记的内容文本后,为了方便阅读中识别地点,有意识地将原文本秦代旧名,修订为了对应时代更广为人知的别名。

存世版本的今本史记中的地名,实际上为多个时代名称的互相混杂版,既丢失了原文本貌,又导致了偏颇和歧异。

属于缺乏保护原文、采用适当注释,而导致流传中的修订累积为内容失真。

但很显然两个解释,只在自己的逻辑范围内负责合理自洽,没有可靠佐证

明显都是绕着箭头画靶心的猜想式解答。

到底谁真谁假,又有多可信需要进一步发掘史料验证。

严谨一点,甚至大概率得挖了秦始皇陵才能得到一个公认基本无争议的结论。

无论最终真相如何,伴随考古学的发展,物质史料最终替代文献史料都是不可扭转的大趋势。

到时候不仅仅是夏的存在记录,是否准确可能会有新结论

而且新结论大概率和传统儒家历史观点截然不同

甚至还会让后人大跌眼镜。