要如何评价《鸣潮》的游戏配乐?

我发现了鸣潮的专辑署名存在严重虚假问题:

一、要说到鸣潮的专辑署名问题,就先要了解正常的专辑署名是怎样的,下面我先举其他游戏的例子(先别急着抗拒,我不仅会举例原神 还会举例其他游戏来作证)。

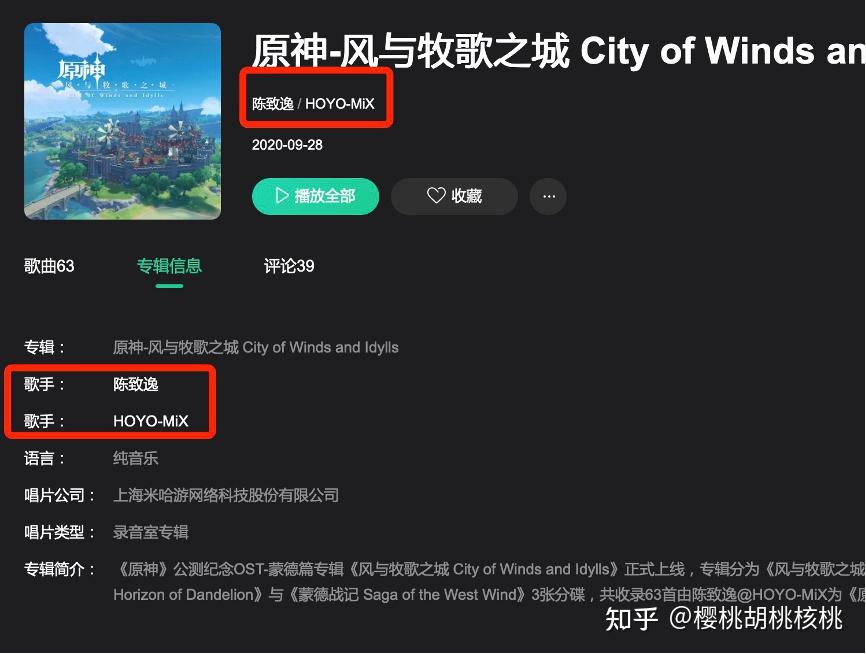

先说《原神》。起初,原神OST的作曲编曲是只有陈致逸的,没有其他作曲家参与,那时候陈致逸还没加入hoyomix,那么专辑署名是陈致逸+hoyomix,并且,陈致逸在写原神之前已经很出名了,通过陈的影视配乐和游戏配乐知道他的听众挺多的,虽然没到国民级作曲家,但也有不小的知名度,例如电影《画皮2》的主题曲《画情》的作曲是陈致逸,由姚贝娜演唱。还有电影《京城81号》一二部,《魔宫魅影》制作班底也是相当出名,大家可自行查阅百度百科。

这是第一阶段,陈致逸+hoyomix,为原神作曲。实际上当时是陈致逸包办整张专辑的所有作曲和制作,并在之后引入了他工作室的其他成员加入米哈游。

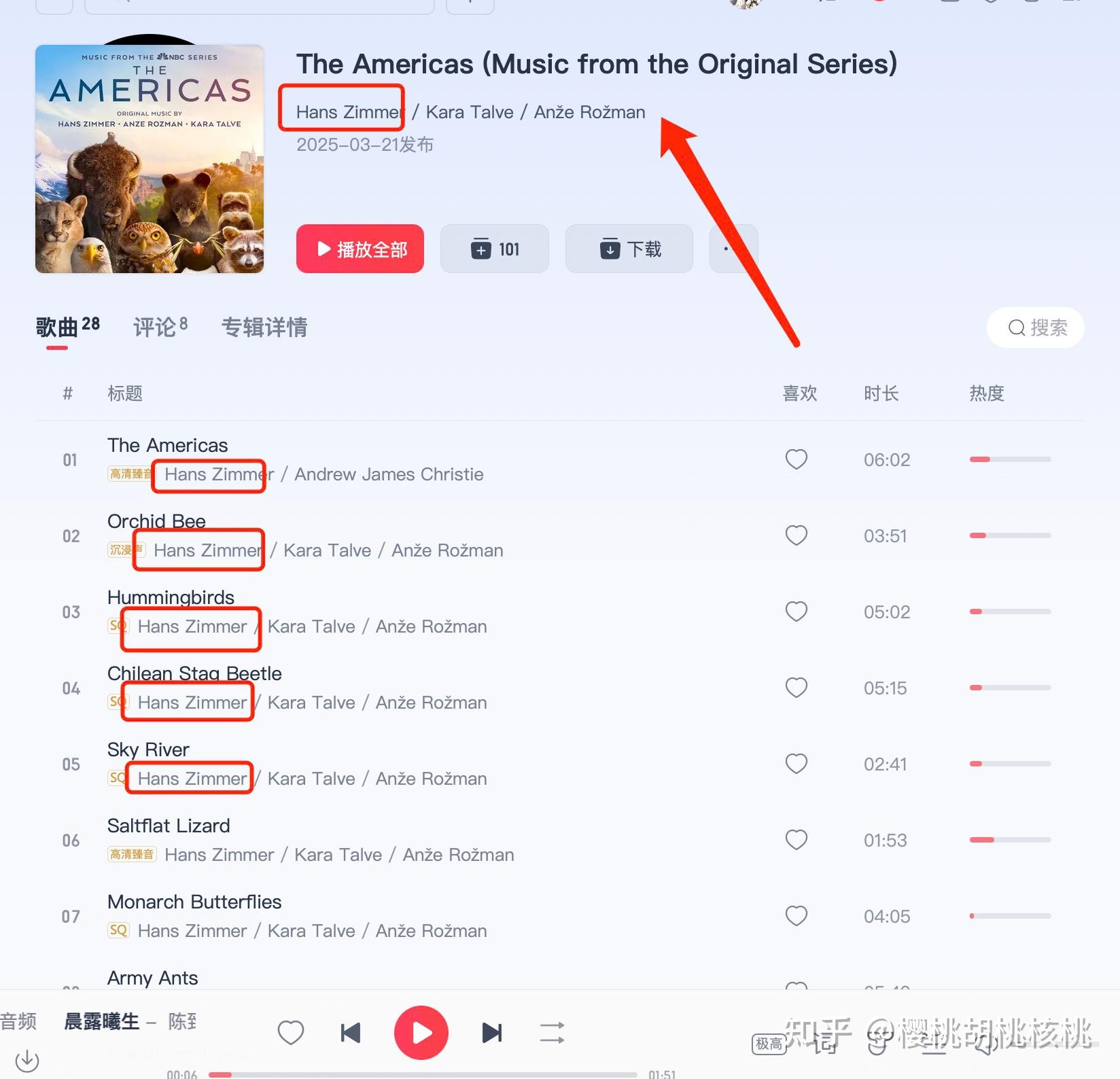

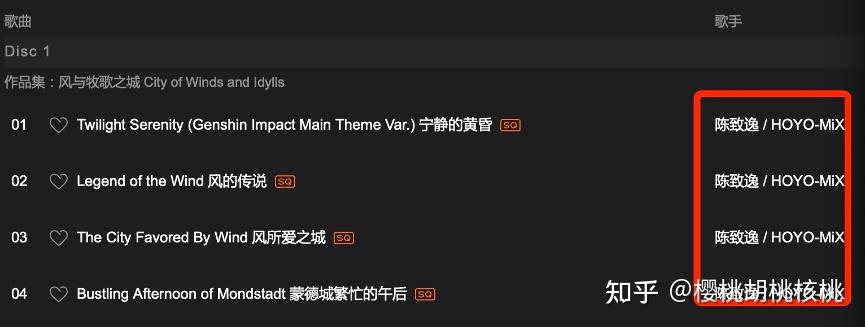

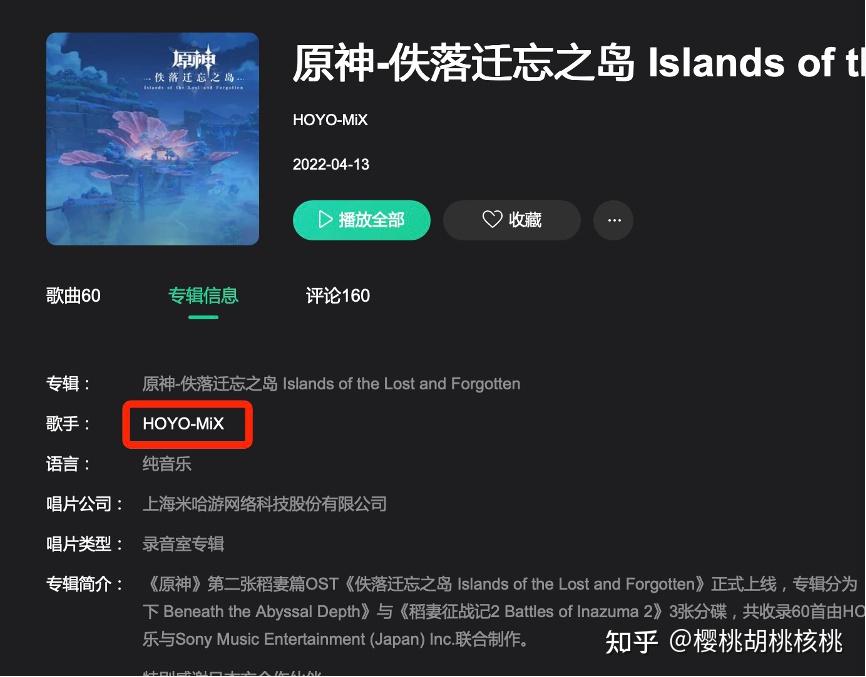

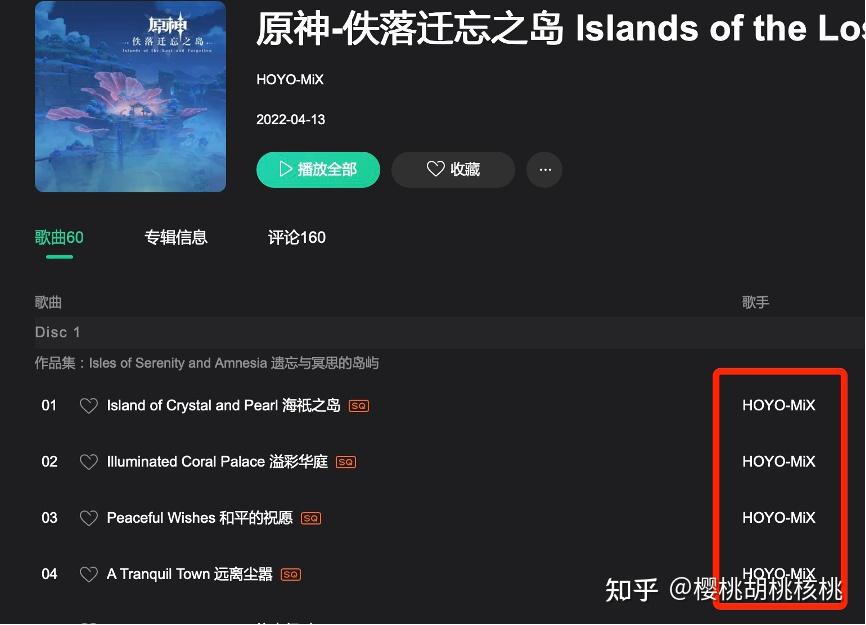

下一阶段,陈致逸加入hoyomix,因为,此时原神的专辑中开始出现了其他作曲家的名字,这个阶段的署名是这样的:

这个状态一直持续到陈致逸离开米哈游。

可以看出,陈致逸直到离开米哈游前,他看待hoyomix中其他作曲家都是与自己平等的。

二、了解了以上前置信息,我们现在看看鸣潮的专辑署名存在哪些问题。

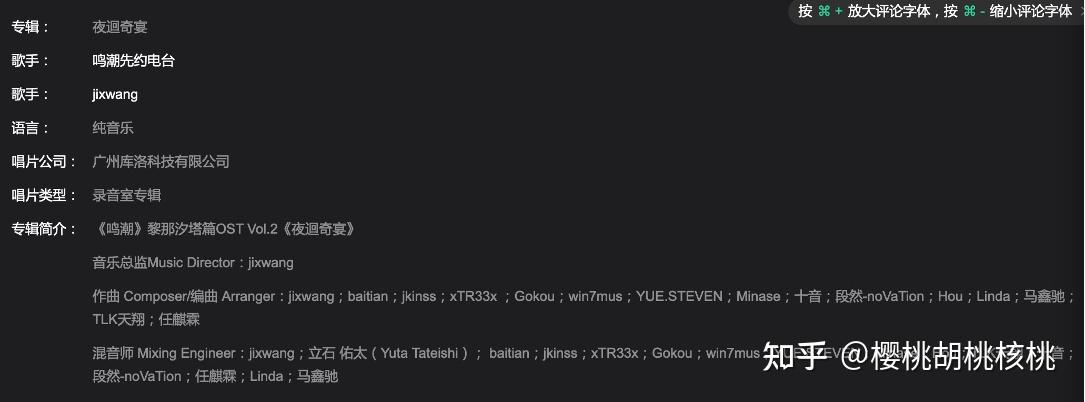

《夜迴奇宴》这张专辑一共有45首曲子,jixwang作曲编曲的只有4首。其余的均为其他人独立作曲编曲混音,jixwang做整个专辑的母带(母带工作与音乐创作本身无关)。

但是,jixwang的名字和鸣潮的唱片发行单位【鸣潮先约电台】是并列的关系,这个命名方式等同于早期陈致逸还没加入hoyomix的情况。

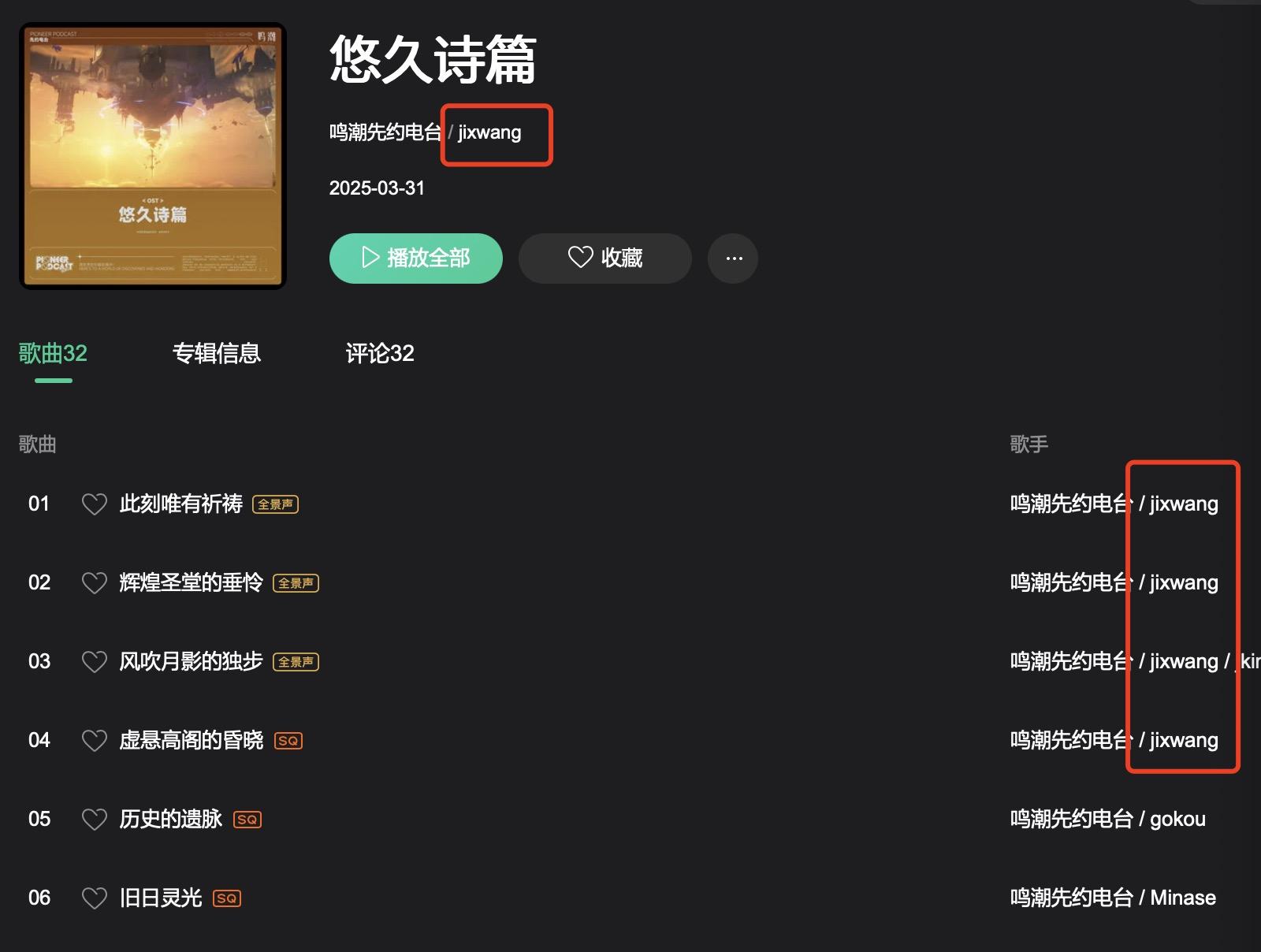

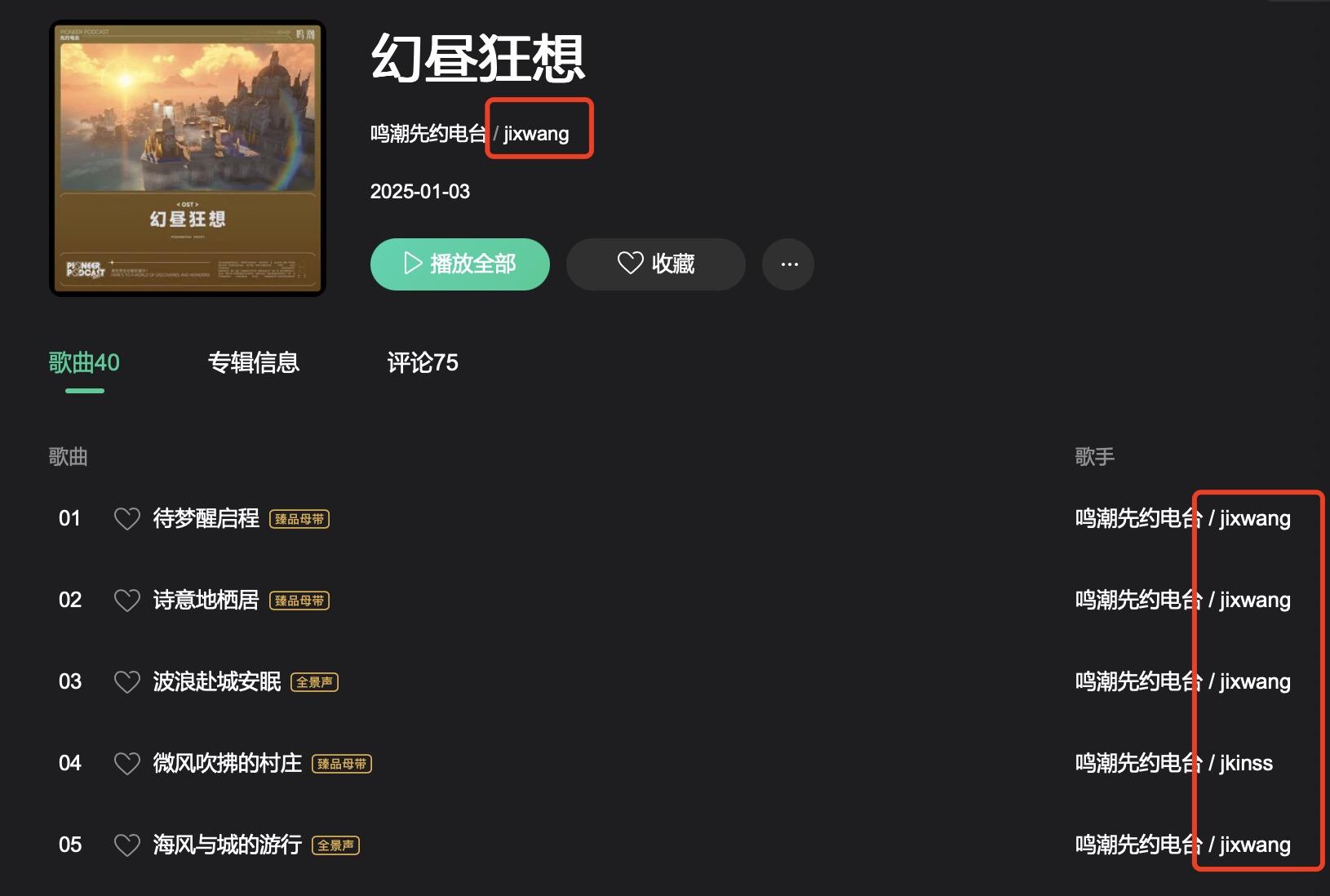

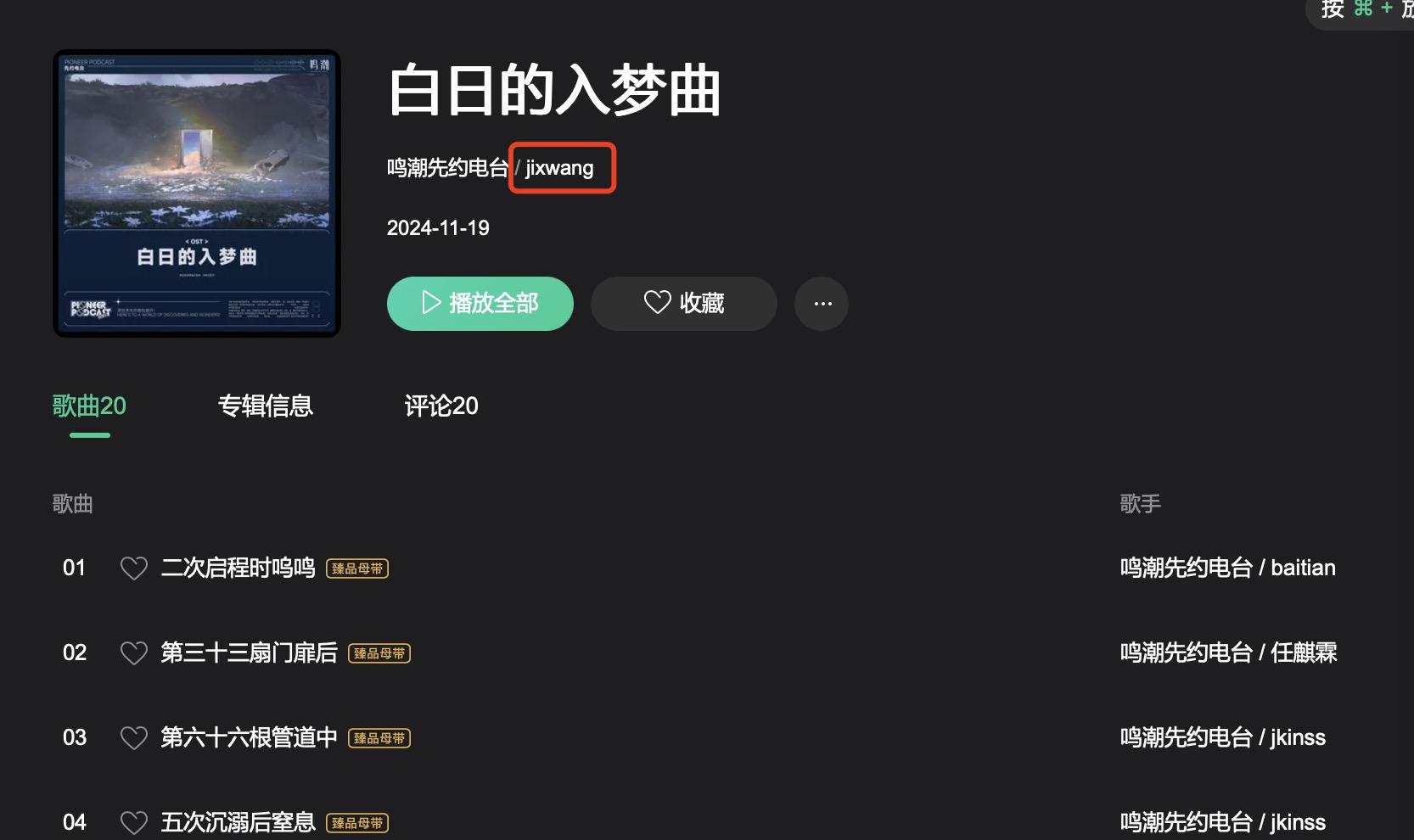

类似的情况不只出现在鸣潮这一张专辑中,鸣潮其他OST(非歌曲)专辑也是同样情况,即“整张专辑并非由jixwang独立完成作曲编曲,但是jixwang的名字却高于其他作曲家,出现在专辑的总署名位置。

《悠久诗篇》这张专辑一共32首曲子,Jixwang只写了其中的8首,剩下的由其他作曲家独立完成。

《幻昼狂想》这张专辑一共40首曲子,Jixwang只写了其中的6首,剩下的由其他作曲家独立完成。

《白日的入梦曲》这张专辑一共20首曲子,Jixwang只写了其中的2首,剩下的由其他作曲家独立完成。

《我》这张专辑一共9首曲子,Jixwang只写了其中的3首,剩下的由其他作曲家独立完成。

《五浔深处》这张专辑一共18首曲子,Jixwang只写了其中的5首,剩下的由其他作曲家独立完成。

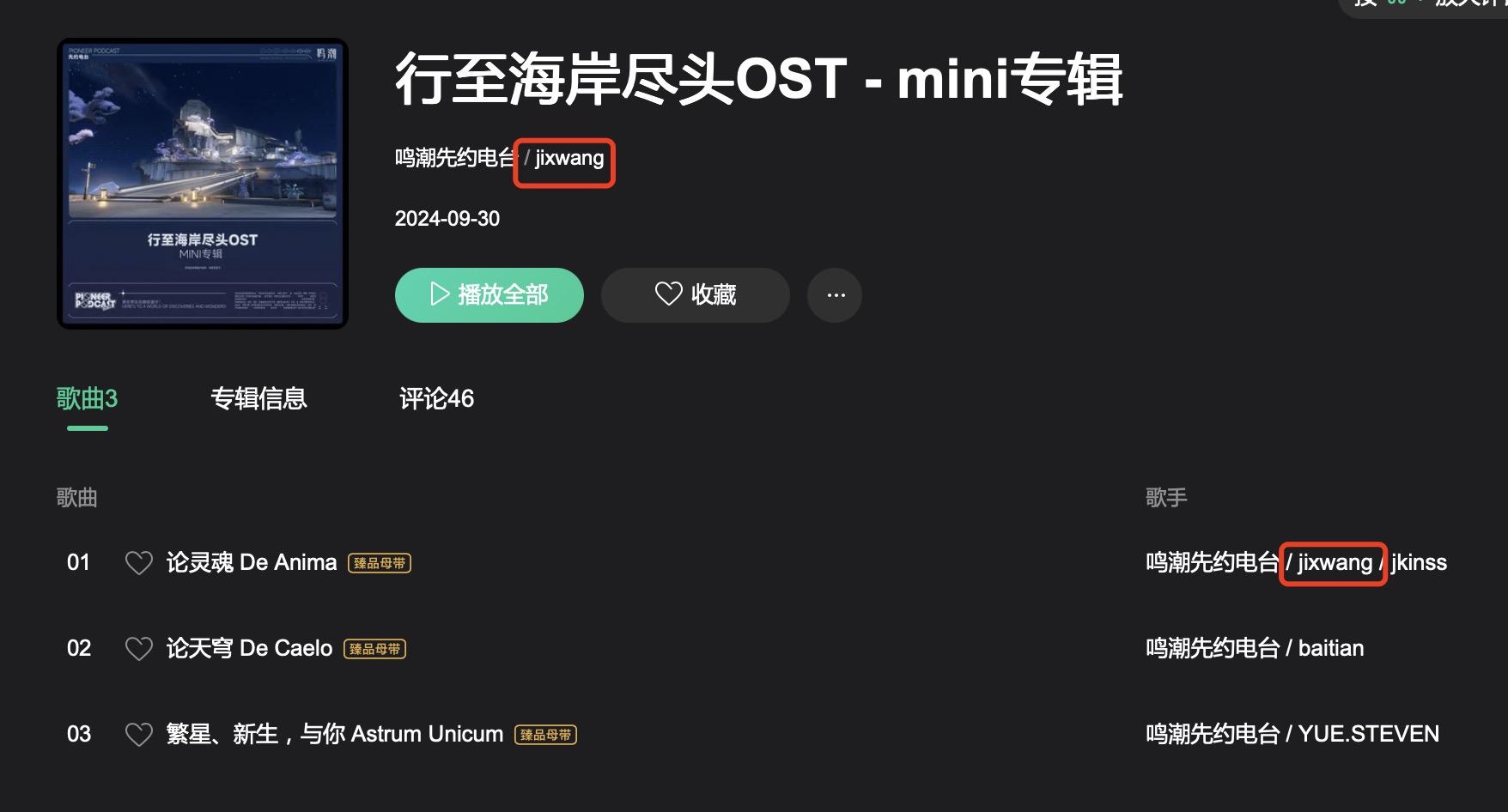

连mini专辑都不放过。

《行至海岸尽头OST - mini专辑》Jixwang只写了3首中的其中1首。

三、类似的命名方式,我们看看其他游戏是怎么做的。

我们看看阴阳师的专辑命名:

梅林茂是网易请的大师级知名作曲家,是为游戏增添名气和卖点的,与游戏是合作关系,且不属于网易游戏公司,所以梅林茂和游戏公司是共同署名。

大师级作曲家都是比较知名的,因为游戏利用了一部分大师的人气去推广游戏,游戏公司管这叫“大师包”比如梅林茂和阴阳师,一开始的陈致逸和原神(后期不是),都是大师包的合作形式,这个是有具体的法律支撑的,比如说大师包的作曲曲目可能不是买断,而是全球范围或者是仅国内范围的使用权(也就是说大师的权限从一开始合同阶段就和在职作曲有本质区别)这样跨国大师在自己国内可以自己发行专辑和举行音乐会,不受游戏公司发行限制)。然后才是游戏宣发层面的,游戏花了那么多钱请大师,宣发层面百分百做联动的(比如谭盾之于王者荣耀就是大师包)。如果是宣发层面一声不响,那么一定不是大师包,只是普通外包作曲家,那么普通外包作曲家如果是和其他作曲家一起完成一张专辑,要么都署,要么都不署,不可能特殊对待其中的谁)。

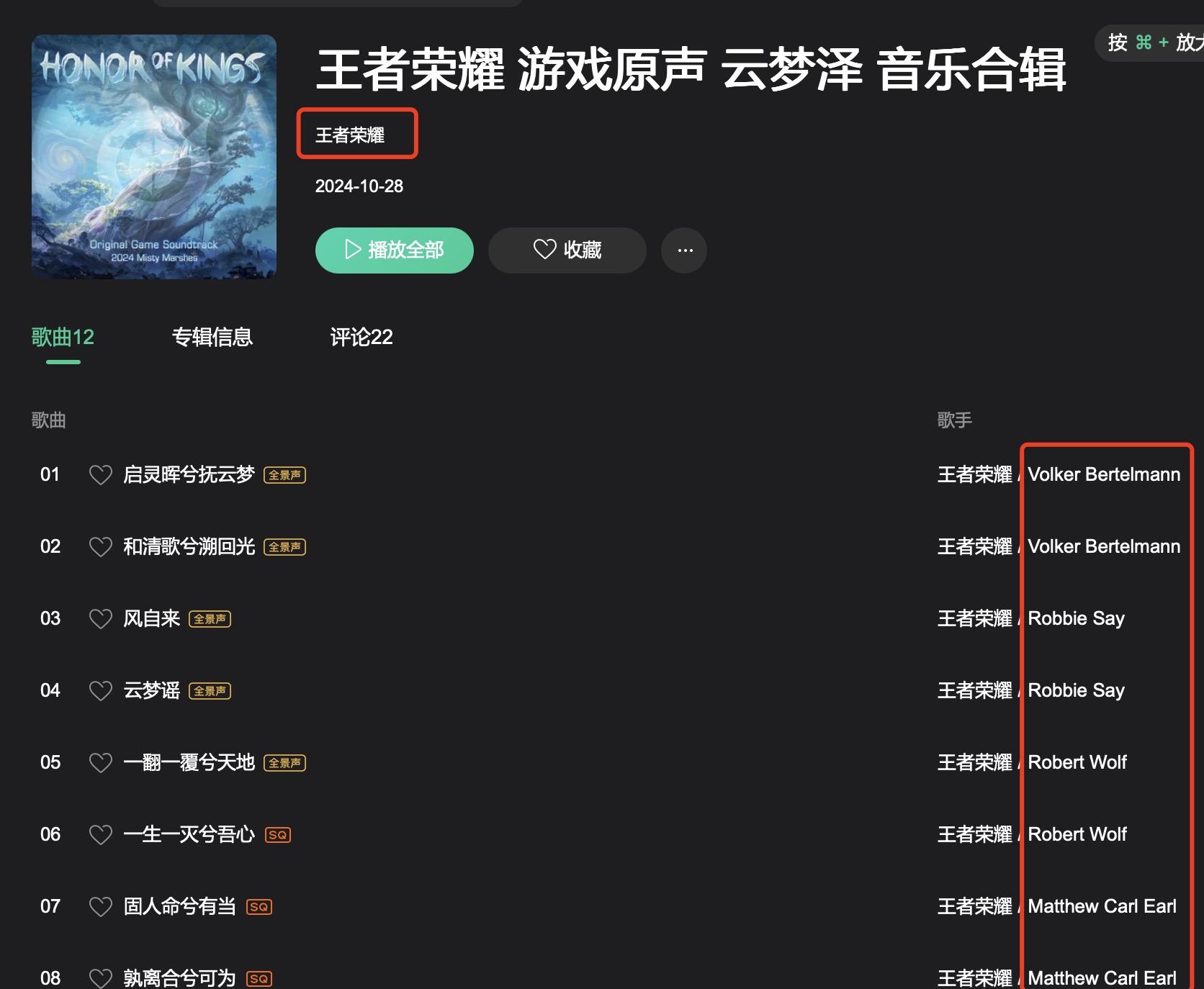

看看王者荣耀的例子。

这张专辑是外包作曲家参与了整张专辑的所有曲目,因此总专辑署名上有他。

这张专辑是多个外包作曲家联合完成一张专辑的情况,那么专辑的总署名只有王者荣耀(或者也可以在总署名处列明所有作曲家,总之必须公平)。

然后我们再看看初创游戏公司广州深蓝互动的第一款游戏项目重返未来1999的专辑命名情况:注意,这是一家目前大几百人的游戏公司,远远少于库洛的1000+人。

重返未来1999的专辑中很清晰的体现了1999作为一个团队和外部歌手合作的联合署名,是非常标准的署名。

而当专辑中没有请外部歌手的时候,重返未来1999的专辑署名是这样的:

我们再看看《逆水寒》的专辑署名:

逆水长琴是逆水寒的新国乐音乐品牌。

雷火音频,这个大家很熟悉了,网易杭州雷火工作室的雷火音频中台。而网易雷火不止有逆水寒这一个项目,那么雷火音频中台也是负责多个雷火工作室的项目的,与逆水寒项目组并列署名非常正常,而且,从组织架构来说,音频中台与项目组的组织架构也是完全分开的,合理中的合理,没毛病。

四、我们回到鸣潮,看看鸣潮的专辑署名出现了什么问题:

1、 名气不占理:jixwang的名气大到足以和鸣潮项目组平起平坐么?通过搜索他过往履历,没有,他没有足够出圈的较为出名的音乐作品。

2、 工作量不占理:jixwang在《夜迴奇宴》这张专辑一共45曲子中只创作了4首。其余作品均由其他人独立完成作曲编曲混音。但问题不仅仅出现在这张专辑,鸣潮其他原声(即非歌曲)专辑的情况也是同样的。

3、 法律不占理: jixwang之前是网易的在职作曲,现在是库洛公司的在职作曲,同时也是鸣潮的音频总监,不是与库洛签创作合同的外部作曲家,也不拥有自己的音乐工作室/音乐团队,而是与库洛是公司与员工的从属关系,jixwang创作出的作品从法律上讲属于职务作品,作品版权属于库洛。那么从法律上讲,他不应该和鸣潮先约电台在专辑上并列署名。

4、 资历/水平/审美不占理:该鸣潮专辑中还有一些外包作曲家(下图中的作曲家,一部分为库洛公司职员,一部分为外包作曲)。

这当中有几个人名气远大于jixwang,从业经历远长于他,作曲质量、水平、审美都远高于他,曾经做过的著名游戏项目远多于他,这些人为什么居于他之下?那些外包人员是给jixwang打工的?是jixwang出钱请他们作曲的?还是鸣潮出钱请他们作曲的?

5、潜力不占?我们先假设这个署名合理吧,那么鸣潮是打算把jixwang从素人捧上去,捧到类似于陈致逸合作原神,梅林茂合作阴阳师之前的知名度吗?并且鸣潮在jixwang现在远远未达出名时,就赋予他远比陈致逸,梅林茂更好的署名待遇?并且对jixwang和其他在职/外包鸣潮作曲家区别对待,给jixwang独一份的署名待遇?鸣潮的其他作曲家,为什么心安理得的接受库洛的“区别对待”?难道他们甘愿居于jixwang之下?

6、人品不占理。我上面举的署名例子中,《阴阳师》《逆水寒》都是网易游戏的项目,其中jixwang参与过《逆水寒》不止一张专辑的作曲,那么jixwang本人绝对是知道专辑署名应该是怎样的才合乎行业规范,不存在无知的情况,那么,这算明知故犯?这个词可能都轻了。

也就是说,

论名气,工作量,法律,资历/水平/审美,潜力,人品,jixwang均不占理。

毫不掩饰、德不配位,贪天之功。

那么我们在再看看,当一个人“德不配位”的时候,会做出些什么虚假的东西。

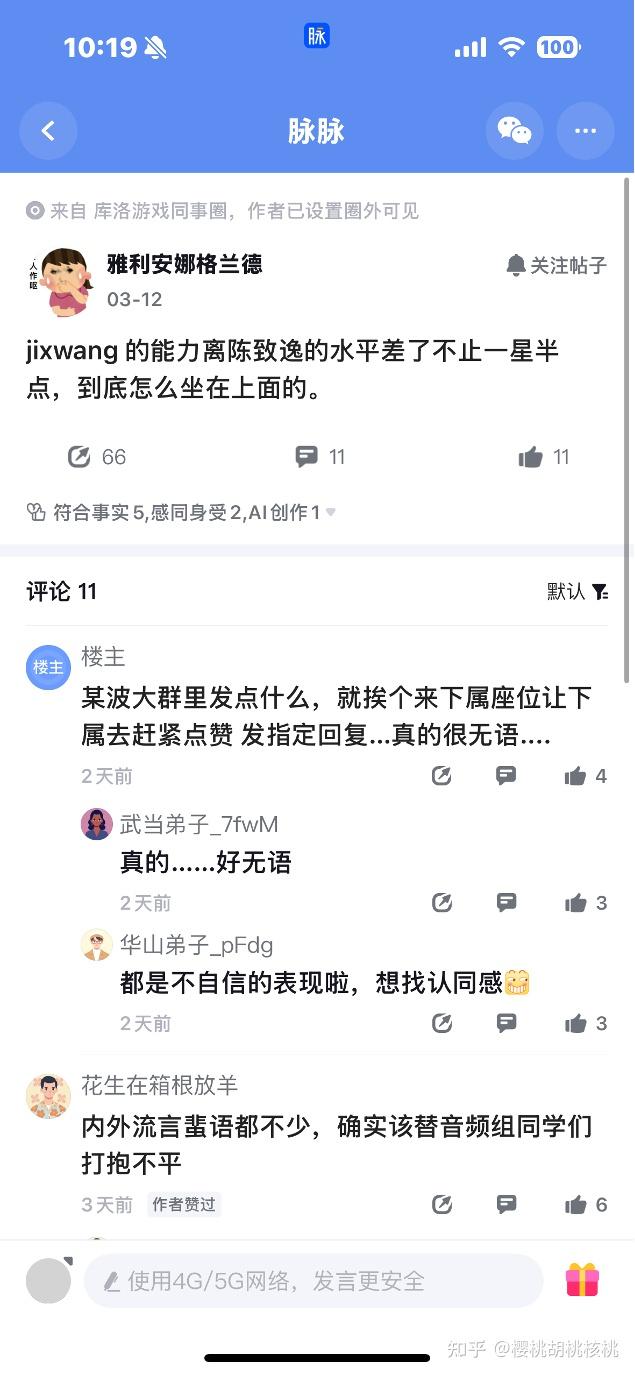

1、 此信息来自脉脉的库洛同事圈(此条信息是他们设置的“圈外可见”)。

(请库洛公关手下留情,这个脉脉信息是直推我脸上的,只能怨你们自己员工没有保密意识了,而且,这个在我看到之前就传的到处都是了)

2,这条百度百科,有趣的(错误)地方我都圈出来了。

1、 鬼行遁地是一首配乐,没有人演唱。

2、 专辑《逆水寒之点云集II》发布于2019年7月19日。

3、 “参考资料“中的引用是引用自网易云音乐的专辑链接,专辑信息中并未出现”专辑制作人“的署名,引用时间是2021年。

4、 右侧,词条统计,最近编辑时间是2021年,由不同的账号进行两次编辑。

此百度百科的总结:

“专辑制作人“信息并不引用自”参考资料“而是由”知情人士“特意在百度百科补充,真假未知。甚至可能此条百度百科都由”知情人士”特意撰写。

但我们可以查一下逆水寒过往跨越数年的各张专辑staff中是否有“专辑制作人“这一概念。

通常来说,要么一个游戏项目的所有专辑都有专辑制作人,要么从某个时期之后开始加上专辑制作人的署名,不太可能只有一张专辑有专辑制作人,其他专辑没有,这不符合游戏公司或唱片公司的制作流程/规律。

那么我们看看逆水寒几年以来的OST staff通常有哪几类。

除了作曲编曲乐手信息以外,大概还有以下这些(每首音乐不完全一样,但大体差不多):

录音监制,音乐协调,混音母带,音乐设计这些信息。

唯独没有看到“专辑制作人”。

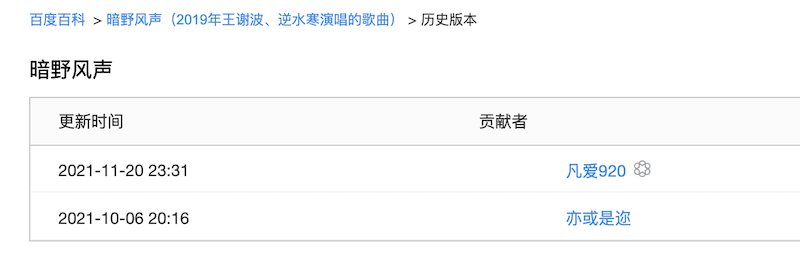

《暗野风声》也写着王谢波(jixwang)是专辑制作人,文字内容格式,引用,均和《鬼行遁地》词条一模一样,不仅如此,词条编辑者当中的第一位,也是同一个账号,编辑者叫做亦或是迩。

我总结一下所谓deepseek写的【专辑制作人】大家就明白专辑制作人和音乐制作人的高度差在哪里了。

一、职责范围差异

1、项目广度与深度

专辑制作人需统筹整张专辑的 艺术统一性 和 商业连贯性,需协调多首单曲的风格融合、概念叙事及市场定位,类似音乐项目的总导演。

音乐制作人更多聚焦于 单曲或单曲集合 的技术实现,包括作曲、编曲、录音混音等具体流程,属于“音乐工匠”角色。

2、资源整合层级

专辑制作人需管理 跨团队协作,例如为不同风格单曲匹配最适合的编曲师、混音师,甚至参与MV策划及艺人形象定位。

音乐制作人则主要在 单曲制作周期内 主导技术执行,例如指导乐手演奏或调整音色细节。

二、艺术定位差异

1、创作主导权

专辑制作人需定义 整体艺术框架,例如通过概念主题设计、曲目顺序编排强化叙事逻辑,甚至干预歌词内容与情感表达的统一性。

音乐制作人更多在 既定框架内 优化音乐表现力,例如通过和声编排或节奏设计提升单曲的听觉冲击。

2、市场适配性

专辑制作人需平衡 艺术实验与商业风险,例如在独立专辑中引入实验性元素时控制受众接受度,或为主流专辑筛选符合流行趋势的单曲。

音乐制作人更关注 单曲的竞争力,通过技术处理(如人声修音、动态压缩)提升作品的工业化完成度。

明白了吗?这两个职位的高度完全不一样。

游戏OST大多不需要卖唱片,也不一定需要拼榜单,更不涉及到针对艺人的包装定位,只有艺人配合游戏进行宣传,没见过倒过来的。这是游戏行业特性决定的。游戏OST不同于歌曲唱片,游戏OST是优先考虑实现游戏功能的,出了一批曲子后再按照专辑的一些播放习惯去排序去挑选具体曲目并去组成专辑。可以理解为,歌曲的专辑制作和游戏OST的制作从流程上讲是完全相反的,游戏OST更像是个拼盘,你是事先不知道会有哪些水果,果切全都出了才开始摆盘上作料,而歌曲专辑制作更像是我要做一个蛋糕,那么从这个蛋糕卖给什么受众开始设计(甚至蛋糕店不同品牌店的气质、用料都不同,有的文艺高端有的接地气又土又花哨),到蛋糕选用什么色调,上面做什么造型,每一层用什么馅料,这个蛋糕最终会做多高,都是事先设计好的。而游戏尤其是持续运营性游戏,一直在产出新的音乐,你可能知道这个游戏的整体音乐风格大概是什么样的,但是具体到每一张专辑要放多少首音乐,都没有固定的标准,而歌曲的专辑是有数量区别的,比如大专辑10+首,mini专辑可能5~6首,还有单曲专(1~2首+伴奏)歌曲数量都是很有讲究的,所以游戏专辑是没有真正意义上的专辑制作人这一说的。

我再举个专辑制作人的现实例子。

许哲佩:2007年第18届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖、2012年第23届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖。“专辑制作人需统筹整张专辑的 艺术统一性 和 商业连贯性,需协调多首单曲的风格融合、概念叙事及市场定位,类似音乐项目的总导演”许哲佩的专辑《圆舞曲》大家可以听一下,是可以明显感受到她有明确的专辑设计理念的。

也就是说,jixwang如此简陋的百度百科,他恰好钻了一个未知的信息空子。利用了大众认知和圈内认知的信息差,心机,真的好心机。

最后,关于这个署名问题,我也咨询了我认识的唱片行业的前辈,写过多首知名艺人歌曲的制作人,目前是国内最大唱片公司的长期合作制作人,他也确认了我以上描述全部属实。大家可以自行去市面上找任何靠谱的专辑去对照看署名问题。这是一个行业内的事实,也就是普遍存在的。

大家还可以看下,强如Hans Zimer,当一张专辑由多个作曲家共同完成的,顶上的署名必须署所有作曲的名字,或者是某个音乐组织的名字。这意味着这些作曲家是彼此平等的地位,而不是谁从属于谁(除非其他作曲家是Hans Zimer工作室的签约作曲)。

看来这个Jixwang的权限,比Hans Zimer还要厉害,还要只手遮天呢。