老外对中国的历史文化有哪些误解?

发布时间:

2025-02-02 22:21

阅读量:

21

若干天前,某洋人问我左将军(General Zuo)西征时是不是军官比例奇高,达到军官:士兵=2:5的诡异数据。

怎么说呢,看见General Zuo,我当时就感觉有点不对,等到洋人说是参考了Swope的新书之后,那就多少有点宕机了。

没错,这洋人又被石康给左宗棠写的传记兼战史给坑了一把。

石康在该书第5章“只分良莠”里写了这么一段左宗棠征西时的部队组织状况:

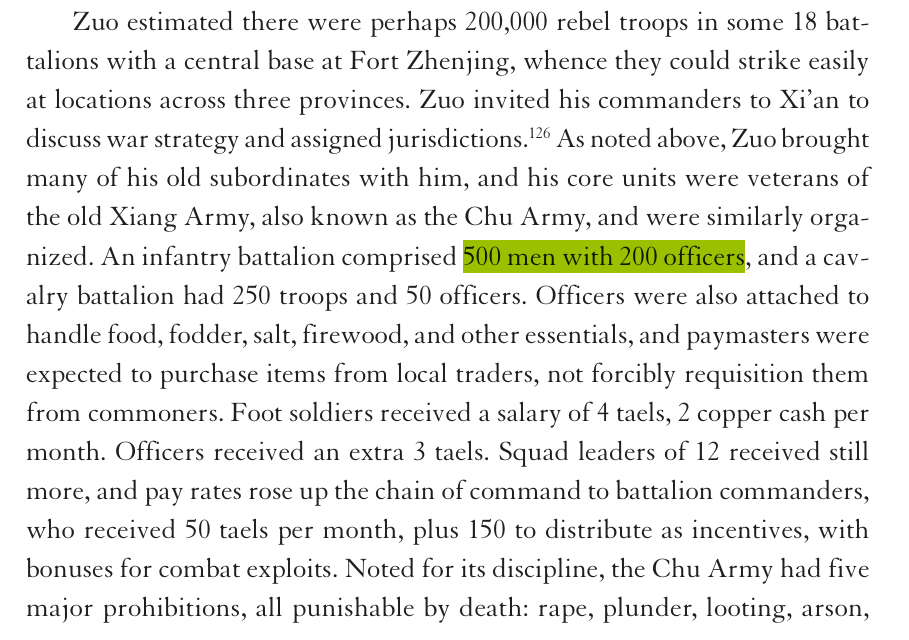

步队一营包括500名勇丁和200名军官,马队一营包括250名勇丁和50名军官 ,还配备了负责食物、饲料、盐、柴草和其他必需品的军官,军需官奉命从地方商人手中购买物品,而非强行从平民手中征用。步队勇丁每月领取4两银子又2个铜钱[1]的军饷,与勇丁相比,军官还要额外领取3两饷银。管12个人的什长军饷更高。

根据石康给出的尾注,这段文字的材料来源是《左文襄公在西北》(ZWZX)和《平定陕甘新疆回匪方略》(SGXF)。

循着页码,我找到了他参考的原文,也就是秦翰才著《左文襄公在西北》第41页:

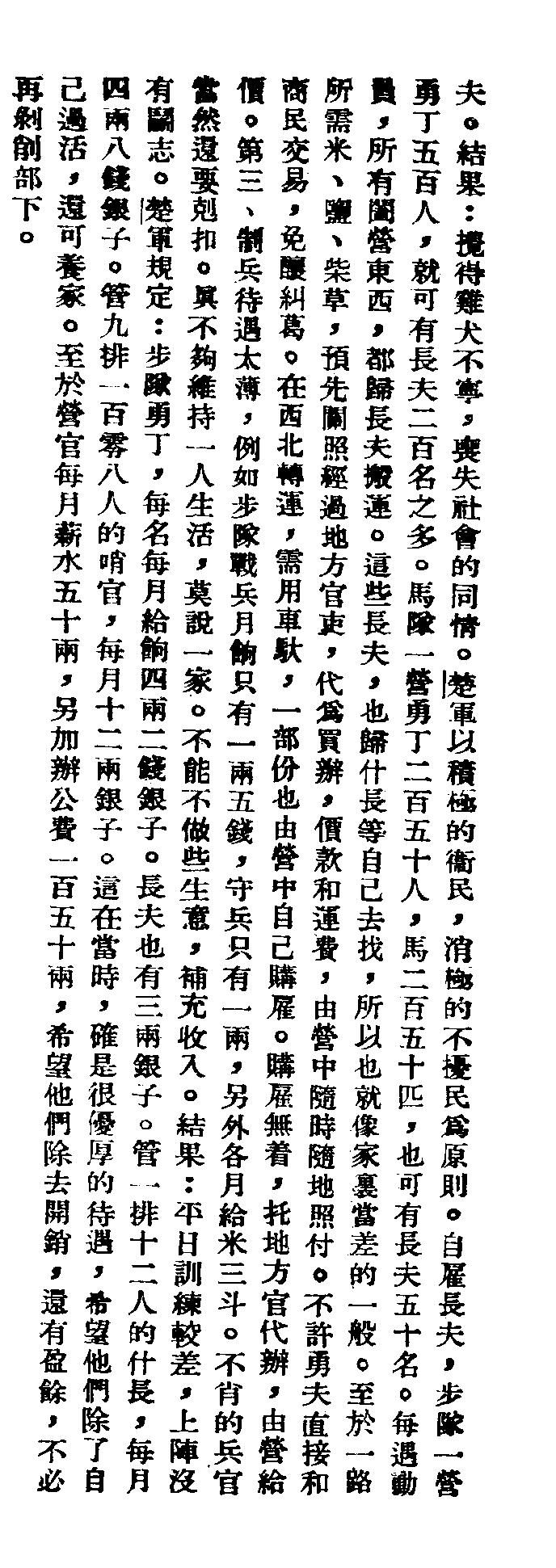

自雇长夫,步队一营勇丁五百人,就可有长夫二百名之多。马队一营勇丁二百五十人,马二百五十匹,也可有长夫五十名。每遇动员,所有阖营东西,都归长夫搬运。这些长夫,也归什长等自己去找,所以也就像家里当差的一般。至于一路所需米、盐、柴草,预先关照经过地方官吏, 代为买办,价款和运费,由营中随时随地照付。不许勇夫直接和商民交易,免酿纠葛……楚军规定:步队勇丁,每名每月给饷四两二钱银子。长夫也有三两银子。管一排十二人的什长,每月四两八钱银子,管九排一百零八人的哨官,每月十二两银子。这在当时,确是很优厚的待遇,希望他们除了自己过活,还可养家。

原来,石康教授不幸没读懂秦翰才的原文,把搬东西的长夫当成了“长官”乃至“军官”,翻成了officers。

500兵丁,配上200民夫没啥稀奇,但要是像石康想的那样配上200军官,就着实恐怖了。

接下来,他也自然无法理解为什么“士兵”每个月可以拿“4两银子又2个铜钱”,“军官”却只能拿3两,于是便脑补了一个额外(extra)出来……

END