在你眼中,你觉得湖北人怎么样?

这个问题下很多湖北IP的总结都非常到位且精准,也符合我对湖北人的一贯印象:眼光毒辣、头脑精明。

总结几个最典型特征。

1.看重智力,喜欢动脑子

不用怀疑,湖北人是中国所有内陆省份中最热爱思考、也最崇拜智力的人群(把“内陆”这个条件去掉也大概率成立)

这个从湖北方言的特点中也可见一斑。

语言学中,有一个概念,叫做“萨丕尔—沃尔夫假说”

就是说“不同语言所具有的结构、意义和使用等方面的差异,能够很大程度上体现及影响使用者的思维方式”

这么说你可能一时间不太理解。

我举个例子好了,爱斯基摩人用来表示“雪”的单词有几十个,这体现“雪”这一概念对他们生活的重要性。

中国古代对于马,有“驳馰骧馵驓驠騴……”等一系列的称呼,这也说明了“马”对于当时统治阶层/知识分子的重要性(其实古代其他国家对马的称谓也有很多)。

正因为概念重要,所以才需要利用各种不同的名词进行严格区分;而现代社会,马的重要程度下降,所以就统称为“马”就行了。

这种“萨丕尔—沃尔夫假说”在武汉方言中也有体会。

如果说爱斯基摩人,用来表示“雪”的单词有几十个,体现了他们对“雪”这一概念的重视。

那么湖北人就有用来描述“智商”的词也同样五花八门,背后体现的就是湖北人对“智力”这一概念的重视。

单形容一个“傻”,在湖北方言里就有“苕”、“呆”、“糊”、“木”、“栽”、“哈”、“尅”、“噶”……等一大堆词(这还仅仅是以武汉方言为代表,算上其他城市的,不胜枚举)

你可能会觉得其他地方,也有很多用来形容人傻的词。

但是要记住,我上面列举的全都是单字,而这些单字和各种尾缀组合起来可以创造出无数种形容人“傻”的短语。

比如“苕”就可以组成“苕逼”、“苕货”、“苕脱了节”、“呛个苕”、“哈巴苕”等一大堆花样出来。

其丰富程度,是全国其他地方都不能比的。

至于反面例子,我就以四川为例。

四川有哪些词用来形容“傻”?主要的就“瓜”、“憨”、“哈”这三个字,没了。

组合起来无非也就是“瓜娃子”、“憨批”、“哈儿”这些。

而且你会发现,攻击性降低了一大截。

四川说一个人“瓜兮兮”、“憨包”、“哈儿”很多时候都不是什么特别严重的侮辱,甚至还有一种亲昵的意味在里面。

但在湖北不是。

在湖北,说一个人“苕”,是属于很严重的侮辱。哪怕是铁哥们之间,用得也极少,只有父母有时会对孩子这么喊。

但凡关系不那么亲密的人,你对他用我上面提到的那一类词来称呼,对面绝对要跟你翻脸。

从湖北人对“智力”相关描述词汇的丰富和细腻程度上就可以看出,他们对智力这一价值取向有着极高的追求。

就像很多山东人耻于承认自己酒量小一样,湖北人也绝不愿意承认自己智力低,他们将其视为一种严重的侮辱。

湖北人重视教育,也和这一因素有很大的关系。

但湖北人的重视教育,和江浙沪地区“望子成龙”的重学传统有很大不一样。

更深的一层原因是,在湖北家长看来:

“你成绩差,证明你智力低,你是个苕,会让我被其他家长看不起;所以你必须好好学习考高分!”

所以,为了避免被他人怀疑自己孩子“苕”,他们一定会极力证明:“我家孩子不苕,就是不愿意学”

不过,需要注意的是,湖北人崇尚的“聪明”,不是“学历高、知识面广、懂得多”式的聪明。

而是“学得快、脑子活、心眼多”式的聪明。

武汉话夸一个人聪明,会用“贼”来形容。

在四川,“贼娃子”是形容一个人小偷小摸,手脚不干净。

但如果你在武汉说一个孩子“贼”,这算是相当高的正面评价。

有一种人,在湖北生活是极其痛苦的,就是那种懂得多但变通少,看起来呆呆的,不滑头、不机灵(比如韦神这种)

哪怕他其实是个天才,或者取得了很大的成就,也很难得到尊重。

武汉人与其说是重视“学历”,不如说是重视“学历”背后体现的“智力”因素。

当然,用“智力”来形容不太准确,更准确的说法应该是“精明”

“天上九头鸟、地上湖北佬”,这个俗语绝非谬传。

正因为湖北人崇尚精明,所以他们会在各种场合去锻炼、体现自己的精明。这也引出了湖北人的第二个特征:不吃亏。

2.不接受任何形式的吃亏。

湖北人不接受任何形式的吃亏,这和“亏”的大小没有任何关系。

每一个典型的湖北小孩,小时候应该都有过来自家长传授的,“不能吃亏”的教导。

“吃亏”这个词在湖北方言中的意味,和普通话里的意味完全不同。

在典型的湖北人看来,“吃亏”对自己利益上的损害倒是其次,重要的是,是一种智力上的、更是尊严上的侮辱。

比如收银员忘记找零、被人开了一句玩笑……这些种种“吃亏”行为都会被视为奇耻大辱。

因为这意味这对方觉得你不“精明”

而“精明”,就是湖北人的至高信仰。

另一个侧面证据就是湖北的加塞和路怒症非常普遍,如果你在武汉读过书,坐过那里的公交/出租的话,应该能够对此深有体会。

在湖北司机看来,加塞/超车=让我吃亏=辱我尊严

所以我绝不能让,不是我在意这两三秒的时间,而是我不能吃亏、不能受辱。

为什么湖北人性情急躁,原因就在于此。

3.桀骜不驯、性情刚烈,能够豁出去,哪怕和对方同归于尽。

由第二条“不能吃亏”的特征,自然引出了这第三条:“桀骜不驯”

我愿称之为湖北人的底色,这也是在我看来相当难得的一种气质。

江汉平原有句方言,叫做“不服周”(意为不服气)

这是一句传承了三千多年未曾间断的俗语。

本意为当时楚国王室因地处蛮荒而被周天子轻视,于是愤而发出了这句口号。

意味着不愿将自己束缚在对方的规则体系之下,不以自己身处低微而自甘卑弱,也不因对方高高在上而跪服顺从。

也就是桀骜不驯、刚烈叛逆。

楚国强胜时,第一个站出来,朝周天子试问鼎之轻重。

纵然国破家亡,也要留下一句“楚虽三虎、亡秦必楚”的怒吼。

反周、反秦、反清……这块土地上的人全都冲在了前线,湖北人的性情之刚烈可见一斑。

即便是当代,行事极端、睚眦必报、鱼死网破的案例依然屡见不鲜。

比如曾经的湖北首富兰世立大战武汉副市长袁善腊,不是私底下的勾心斗角,而是直接公开场合的硬刚。

再比如现在的湖北首富闫志,李铁和陈戌源落马有他的一份大功劳。

湖北人不是不可欺,但你既然欺了,就需要提前做好鱼死网破的打算。要想让一个典型湖北人真正对你服气,是很难很难的。

上面提到的这三种特征,给湖北人在竞争中带来了很多优势,比如脑子活、心眼多、不好欺……

但同时也带来了很多负面影响:

1.聪明有余,智慧不足。

前面提到,湖北人崇尚的是那种“脑子活、心眼多、会盘算”的精明,但这种精明,距离真正的大智慧是很远的。

心眼越多,心思就越重。

算计越多,真诚就越少。

在“道、法、术”三智之中,湖北人把心思大量花在了“术”上,而对于“道”和“法”的修行普遍欠缺。

只注重眼前的计较,而忽视了长远的得失。

只注重局部的最优,而缺失了全局的考量。

这也导致湖北的能人虽多,但善终者少。

不信?历史上湖北的政治名人,我给你挨个细数:

文种赐死;

屈原投江;

庞统冒进阵亡;

余玠饮鸩而死;

张柬之忧愤而亡;

伍子胥自杀被鞭尸;

张居正死后被清算;

还有牢彪空中坠机。

如果一个两个,还可以说是特例,可湖北历史上排得上号的政治名人,这么多都无一例外,都不能得善终。不止是政界,包括如今的商界也是,湖北已经好几个首富入狱的入狱、破产的破产。

当真全是巧合吗?

2.抱团&合作意识差,不懂得让渡/交换利益,对他人缺乏信任。

前面提到,湖北人拒绝任何形式的吃亏。

这让他们避免上当受骗的同时,也带来了一个极大的副作用,那就是:对他人缺乏信任。

湖北人骨子里就很难信任一个人,因为在他们从小接受的教育里,人和人的相处就是一场零和博弈,需要时时刻刻提防着别人。

这就导致湖北人很难去信任别人,而信任是合作的基石。

所以湖北人头脑精明、眼光独到,但在做生意上始终比不过福建、浙江和广东人。

因为后者会利用宗族、同乡、商会来进行抱团,而湖北人永远都在忙于内斗。

没错,湖北人和江苏人一样热衷内斗。

但湖北的内斗和江苏的内斗有点不一样。

苏省的内斗,具有严格的鄙视链,苏南瞧不上苏中,苏中瞧不上苏北。

但在湖北并非如此,武汉在经济/政治/教育/文化等各方面全方位领先省内其他城市。

但其他城市完全不会因此就觉得武汉高出一等,就像当年的楚王不服周一样,其他城市也不服武汉。

在江苏,一切都有鄙视链,这种也形成了江苏做题家独特的“热衷排位”的思维模式。

你清北的,我华五的,那我服你,我们可以联合起来,一起鄙视山川吉重湖东的。

但在湖北,这种鄙视链是杂乱、随机、纯主观的。

你没我牛逼,我瞧不上你。你比我牛逼,我不服你。

如果说江苏人之间的竞争/合作是排位赛,那湖北人之间的竞争/合作就是一场大乱斗。

谁也瞧不上谁,谁也不服谁。

这种思维模式,就造成人与人之间的猜疑很重、信任很浅,合作也很难,更不可能像闽粤等地的商人那样抱团。

3.心理内耗极其严重,精神健康普遍堪忧。

湖北人的精神健康状态是全国最差的。

这一点从湖北全国第一的自杀率,以及全国第三的抑郁症发病率就可以看出来。

另外需要注意的是,抑郁症检出率是很依赖于患者主动检查的。

而发达地区因为对心理健康问题更重视,所以发病率数据一般比落后地区要高。

而湖北人作为中部非发达地区,很多人还对抑郁症检测抱有一种抗拒心态。

即便是这样,湖北人的抑郁发病率也和上海/江苏相差无几。

如果把这一层因素纳入考量,湖北人真实的抑郁概率,绝对已经超过上海和江苏了。

更让人触目惊心的是,湖北老年人的生存危机。

武大的社会学者刘燕舞曾经做过一个田野调查,发现湖北农村老人的自杀率高到离谱。

以他在湖北京山县做过的一次调查统计为例:

“(当地老人的自杀率)至少30%,还是保守估计”

“一位老人要自杀,但怕子女不埋他,便自己挖了个坑,躺在里面边喝药边扒土。”

“我们这儿的老人都有三个儿子。药儿子(喝农药)、绳儿子(上吊)、水儿子(投水),这三个儿子最可靠。(当地老人原话)”

更令刘燕舞不可思议的是,很多悲惨的故事都是村民甚至死者子女以一种嘻嘻哈哈、毫不在乎的语气讲述的。

自杀在当地被视作正常、甚至合理的事。“死了的也就死了”。

湖北农村中那种黑暗、绝望的冷漠感可想而知。

很多引起广泛关注的极端自杀案件,其死者都是湖北人。

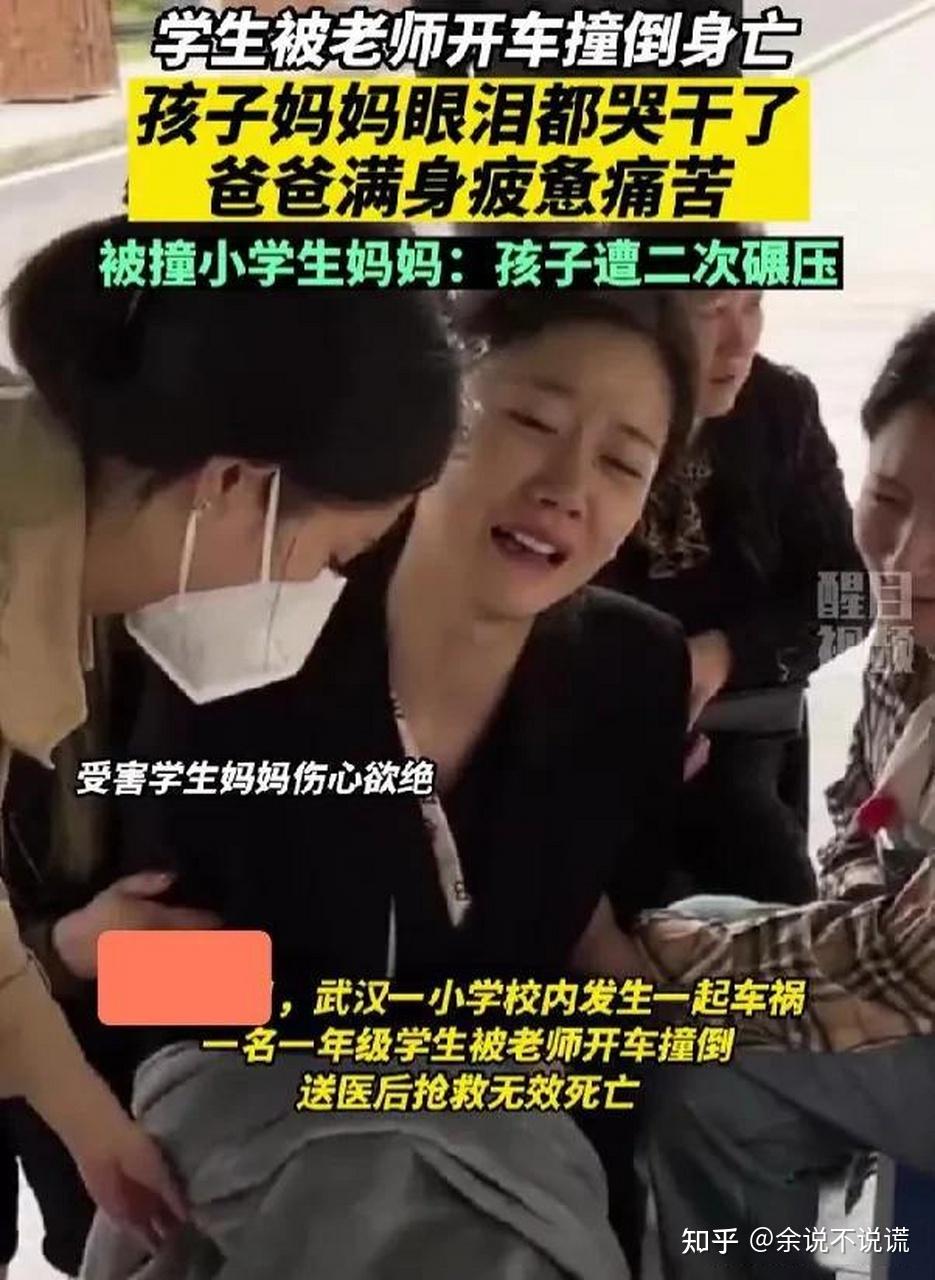

如果你记性不错的话,前年有个小学生被老师撞死,妈妈因为网络暴力而跳楼自杀的新闻,那个跳楼的“漂亮妈妈”,就是湖北人。

去年还有一个“老人在电梯内大便失禁,物业曝光录像,老人不堪受辱,出走自杀”的案例,死者也是湖北人。

这都是湖北人性格刚烈、易走极端的性格气质的体现。

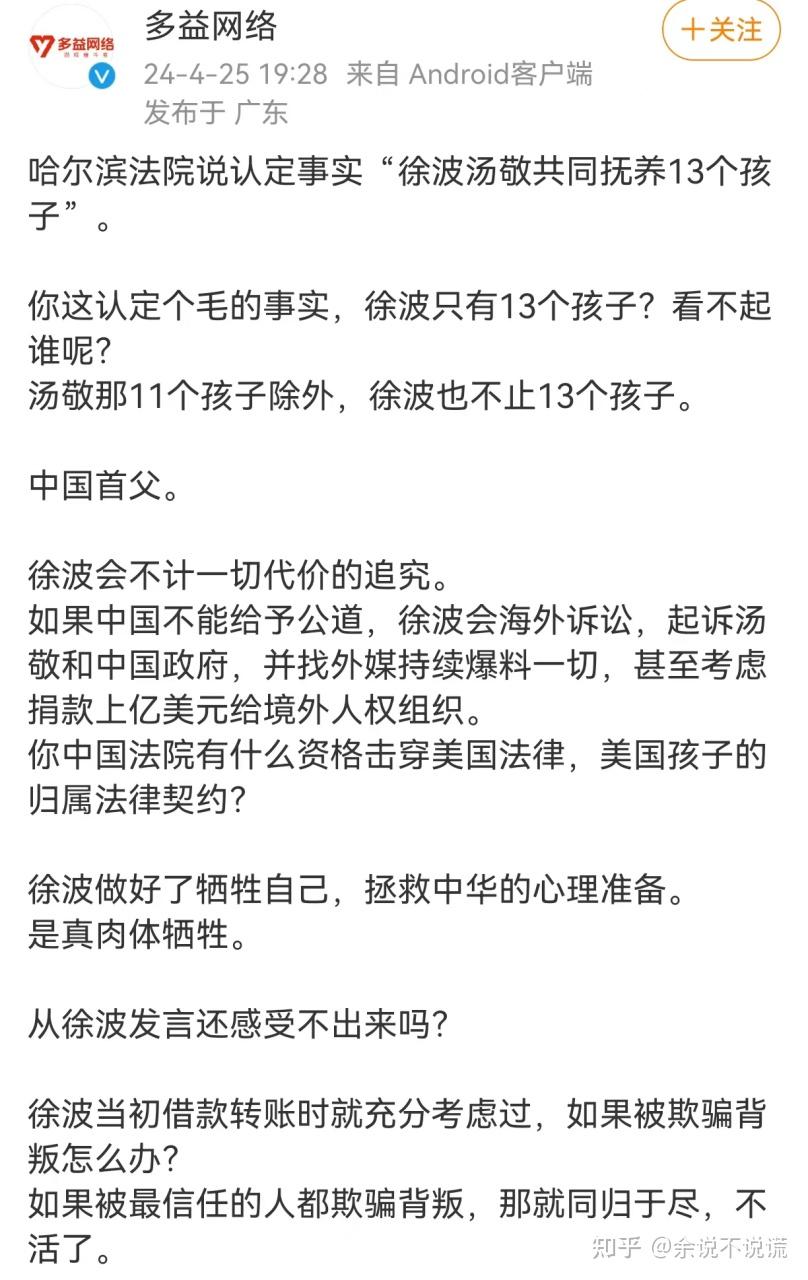

你让我描述一个最典型、最极致的湖北人形象,毫无疑问就是多益网络的徐波。

头脑聪明、心思灵活、睚眦必报、硬刚司法、人缘极差、内心扭曲……每一个特征都完美符合,每一个方向都发展到极致。

计划写一期全国各省人民性格气质地域性差异的专题,四川和湖北已经讲完:

怎样评价成都这个城市?后面我会就“湖南、江西、广东、江苏、浙江、福建、云南、西藏、贵州”等省份陆续发布文章锐评(北方省份不太熟,只有相对比较模糊笼统的印象,暂时不表),你可以提前关注。

为防杠精,声明一下,如果你想从以下几个角度进行反驳:

“哪里都有XXX的人”

“我认识的湖北人就不这样”

“你的结论可以应用到任何一个省份”

我只能说,这都是基本常识,不需要你重复。个体的差异当然大于整体的差异。

这里的“湖北人”不是特指某一个具体的湖北人,更不是指你or你现实中的某个朋友……不要生搬硬套。

而是我把一些湖北人身上TGI(偏好度)更加明显的属性抽离出来,以牺牲表意的精准为代价,用更通俗形象的语言装进到一个抽象的“湖北人”套子里,以供聪明人更直观、高效地提取信息。

至于如果有傻子被误导,甚至认为我地域黑or拿我这篇文章的观点去地域黑,我只能说,这是傻子的问题,不是我的问题。

如果你想指责我没有逻辑,不妨先反思一下自己,你是不是对对错的认知还停留在认死理的地步,是否对“非形式逻辑”&“修辞学”有基本的认知。