比亚迪为什么要突然推出全民智驾?

2018年11月1日,中央民营企业座谈会,共有54位民营企业家出席,王传福坐在第三排,未发言。

2025年2月17日,中央民营企业座谈会,王传福做到了第一排的位置,并作为代表发了言,所有的底气,皆来自比亚迪近年来的飞速发展。

截止到2025年2月20号,比亚迪已站稳万亿市值,距离其2022年6月首次市值破万亿,已过去近两年半时间。此次也是万众期待,众望所归。成立31年的比亚迪终于站上浪潮之巅,那么比亚迪究竟凭什么?它的创始人王传福又做对了什么?

比亚迪不止汽车

电池起家 ,从手搓班子到全球电池巨头

1995年,29岁的王传福辞去北京有色金属研究院的公职,在深圳龙岗区布吉镇创立了比亚迪。离职之前他已经想好了创业的方向--电池。20世纪90年代中期开始日本不再生产镍镉电池,但镍镉电池仍有很大市场需求。比亚迪决定从镍镉电池开始,一无资金、二无设备,买不起先进的自动化生产线,经过团队研究,决定把自动化生产线分解成一个个可以用人工完成的工序,用人工加夹具的模式来完成。就这样终于造出了第一条镍电池生产线,整条产线的投入只有日本企业的四五分之一,但做出来的产品和日本企业差不多。凭借低成本和高效率,比亚迪的镍电池迅速占领市场,成功打破了日本企业在镍电池领域的垄断。1997 年东南亚金融风暴时,比亚迪抓住机遇一边扩产一边承接了松下、索尼、AT&T 等国际大厂订单。

随着手机等便携式电子设备的快速发展,市场对电池的能量密度、重量、体积等性能提出了更高要求。锂电池相比镍电池,具有能量密度高、重量轻、自放电率低、循环寿命长等优势,更能满足手机等产品轻薄化、高性能化的发展趋势,能够更好地适配手机等移动设备的需求,1998年比亚迪正式进入锂离子电池生产领域,当时国内在锂电池技术方面存在空白,但比亚迪的研发团队通过自主创新实现技术突破。他们通过深入研究,在三个月内做出了有电压的锂电池,并逐步攻克了量产过程中的设备和工艺难题,成为中国首个量产锂离子电池的企业,创造了世界上第一条手工锂离子电池生产线。

随着新能源汽车市场的不断扩大,作为整车最重要的零部件-电池需求量也急速提升,为了吸引更多外部客户,更好地满足外部车企的需求,2019年5月,比亚迪正式将电池业务拆分,成立了弗迪电池有限公司。弗迪电池主要聚焦磷酸铁锂路线,2020年3月,弗迪电池发布完全独立自主研发的 “刀片电池”,通过针刺测试验证了其超高安全性和能量密度,重新定义了新能源汽车的安全标准,该电池改变了行业以三元锂电池为主的格局。弗迪电池正在积极研发固态电池技术,计划在2027年实现示范装车,2030年实现大规模量产。固态电池被认为是下一代电池技术的核心,有望进一步提升弗迪电池的竞争力。

2023年,弗迪电池的出货量达到105GWh,稳居国内动力电池市场第二位,仅次于宁德时代。

比亚迪电子制造

2002年左右,比亚迪的电池业务易触摸到全球销量的天花板,也意识到单一业务的风险性,急需开展新的业务增长点。随着21世纪的到来,全球消费电子市场(如手机、笔记本电脑等)快速增长,对精密零部件和组件的需求激增。比亚迪在为手机厂商提供电池时,发现电池与手机外壳、显示屏等零部件存在匹配问题。通过进入电子制造行业,可以提供一站式解决方案,增强客户粘性,同时在电池制造过程中积累了大量的精密制造技术和自动化生产经验,这些技术可以直接迁移到电子制造领域,随机进入电子制造领域。

2007年,比亚迪电子在香港联交所分拆上市。经过多年发展,比亚迪目前拥有庞大的生产规模和强大的产能,与华为、小米、苹果等全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系。时至今日比亚迪电子依然成为中国大陆最大的电子制造服务企业。2022年全球电子制造服务公司的排名,比亚迪电子位列第六。虽然与排名第一的鸿海精密(富士康母公司)相比仍有差距,但是家中有粮,心中不慌,郭台铭的富士康可能端碗走人,我们要有随时可替代的企业。

比亚迪电子制造业务从2020年营收600多亿到2024年营收1753亿,占比亚迪总体营收7830的25%左右,依然成为不可或缺的一部分。

2003年,比亚迪收购秦川汽车

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,成为世界贸易组织第143个成员国。入世成功,意味着中国要兑现“逐步降低汽车关税”这一承诺。业界普遍认为,关税降低会给刚刚成长起来的、稚嫩的中国汽车产业链带来毁灭性的打击,因为面对跨国车企的强势进攻,中国车企和零部件企业将毫无招架之力。不过,后面的发展事实却说明,人们还是多虑了,中国汽车产业链在随后的几年里不仅没有被打倒,反而发展得更加成熟。这是因为,中国汽车产业在过去十多年的“市场换技术”过程中,已经逐步掌握并提升了自己的生产技术、打造出了更适合自己的产业链体系,中国汽车产业链实际上没有想象的那么脆弱。中国政府对此也“留了后手”,开始打造新的防线、布局新的赛道。

2001年10月,国家启动“国家863计划电动汽车重大科技专项”,并提出了 “三纵三横” 的战略布局。所谓“三纵”,指的是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车三条路;“三横”指的是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统三种技术。这是新赛道的布局,也是最为关键的一步。国家决定,直接投入8.8亿元研发资金,研究新能源汽车相关技术。这一关键性举措,为20年后中国汽车产业实现弯道超车埋下了伏笔,也为中国自主品牌角逐世界汽车巅峰宝座谋划了可行路径。政策导向为新能源汽车的发展提供了良好的机遇。

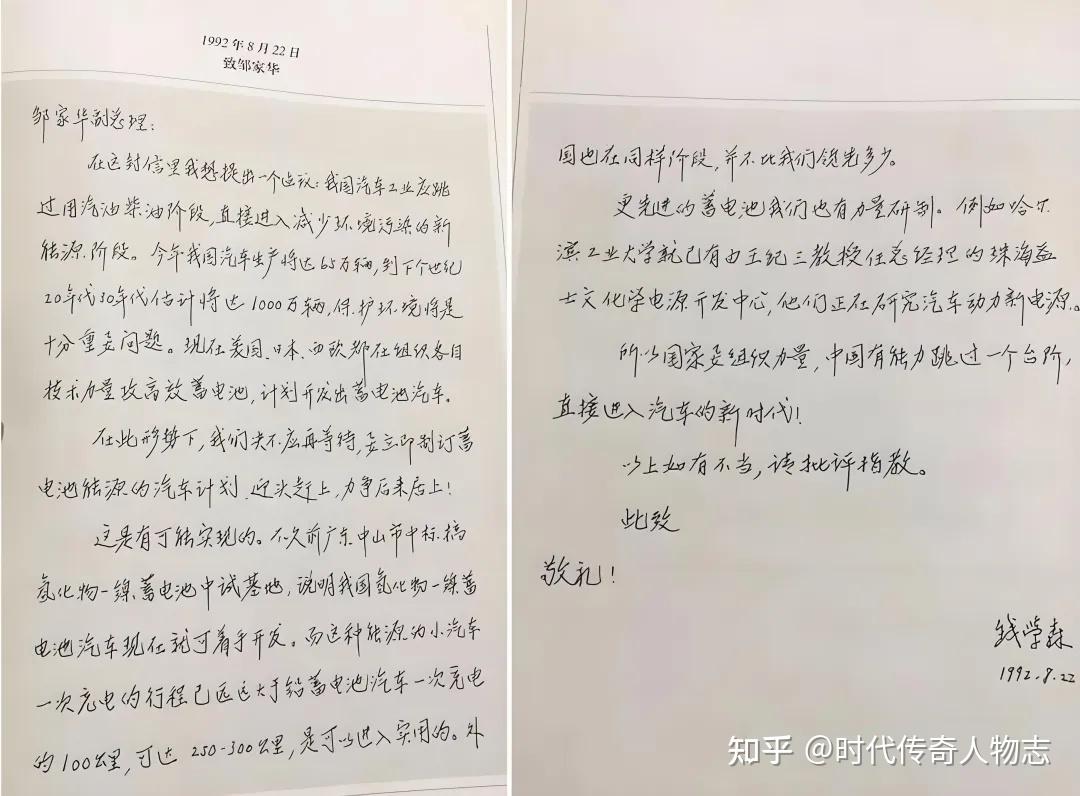

其实这一切都来源于院士钱学森的高瞻远瞩。

2001年11月,就在中国加入WTO前夕,吉利汽车获得轿车生产资质,中国民营企业正式进入汽车产业。2003年1月23日,比亚迪宣布以2.69亿元人民币收购西安秦川汽车77%的股份,正式进军汽车行业。成为继吉利之后的第二家民营轿车企业。然而,这一决定引发了市场的广泛质疑和投资者的强烈反应。许多投资者对比亚迪的这一决定表示不满,甚至威胁要抛售股票。据王传福回忆,当时有投资者直接打电话表示:“如果你不放弃收购,我明天就把你所有股票都抛了”,然而王传福仍然坚持完成收购。

2005年到2012年,摸着石头过河

2005年9月22日,比亚迪发布自己第一款产品中级家庭轿车F3,凭借其高性价比、低油耗和丰富的配置,迅速成为中国市场最受欢迎的家用轿车之一,月销量曾达到4万辆,累计销量超150万辆。然而,F3的成功并非没有争议,其低廉的价格使许多中国家庭首次拥有了轿车,但外观抄袭、山寨及小问题多的批评声也不绝于耳。

2006年,比亚迪纯电动轿车F3e研制成功,搭载自主研发的铁动力电池ET-POWER,是世界上第一款搭载磷酸铁锂电池的车型,续航里程300公里。但由于当时市场环境的限制,这款车最终未能推向市场,但其研发成功标志着比亚迪在新能源汽车领域的早期探索和创新,也为中国新能源汽车行业提供了宝贵的经验,推动了行业对电动车技术的关注和探索。

2008年,比亚迪F3DM上市,这是全球首款量产插电式混合动力车型,被认为是新能源汽车领域的重大创新,但是F3DM的售价高达16.98万元,高昂的价格再加上时代背景和消费者的认知,让消费者望而却步。F3DM在技术上具有开创性意义,展示了比亚迪在新能源汽车技术方面的创新和领先地位。

2013年到2020年,王朝系列奠定行业地位

2013年,比亚迪秦上市,这款车是全球首款支持纯电动与插电混动双模式切换的新能源车型。秦是中国历史上第一个统一的封建王朝,象征着开创和开拓精神。比亚迪以“秦”命名首款车型,寓意其在新能源汽车领域的开疆拓土,截至2024年12月,秦家族累计销量突破200万辆。

2015年,比亚迪唐上市,唐的三擎四驱双模技术(即双电机+发动机+四驱系统)在当时具有开创性意义,唐系列的推出标志着比亚迪在中高端SUV市场的布局,2025款唐DM-i的上市,其搭载的第五代DM技术和高阶智驾系统,重新定义了20万级SUV的价值标准,引领了行业技术升级。唐朝是中国历史上的黄金时期,象征着强大与繁荣。用“唐”命名高端SUV,寓意其豪华与强大。截至2024年10月,比亚迪唐家族的累计销量已突破70万辆,成为中国市场最畅销的新能源SUV之一。

2015年,比亚迪宋上市,搭载了比亚迪的插电式混合动力技术,定位为紧凑型SUV,主打经济性和实用性。宋朝是中国历史上的文化繁荣时期,虽然未实现大一统,但其文化影响力深远。比亚迪用“宋”命名中端SUV,寓意其在市场中的广泛接受度。至2025年1月,宋家族的累计销量已突破130万辆,成为中国市场最畅销的新能源SUV之一。

2016年,比亚迪元上市,定位为小型纯电动SUV,主打年轻消费市场和都市代步需求。元朝是中国历史上的一个特殊时期,虽然存在时间较短,但其影响力广泛。比亚迪用“元”命名小型SUV,寓意其在全球市场的强大竞争力。截至2025年1月,元家族的累计销量已突破88万辆,成为中国市场最畅销的小型纯电动SUV之一。

2020年,比亚迪汉上市,定位为中大型轿车,是比亚迪首款搭载刀片电池的车型,解决了电池安全性和能量密度的矛盾,成为行业技术标杆。汉代是中国历史上的文化与科技繁荣时期,象征着高端与品质。比亚迪用“汉”命名旗舰轿车,寓意其在技术和品质上的卓越。截至2025年1月,汉家族的累计销量已突破90万辆,成为中国市场最畅销的中大型新能源轿车之一。

比亚迪王朝系列以中国朝代命名,融合了中国传统文化与现代科技,成功提升了品牌形象。这种命名方式不仅增强了品牌的辨识度和文化内涵,还彰显了比亚迪对中国文化的自信。

全面停止生产燃油车

王传福在2008年就为比亚迪规划了三大绿色梦想:光伏发电、储能电站、以及新能源汽车。

2022年4月3日,比亚迪正式宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产,成为全球首家停产燃油车的车企,专注于纯电动和插电式混合动力汽车,此举给传统燃油车市场带来巨大冲击,让消费者和行业更加清晰地认识到燃油车向新能源车转型的必然趋势。这一决定彰显了王传福的远见卓识,和比亚迪在新能源领域必胜的决心。

王传福很感慨:“燃油车时代我们拆外国的车,学习他们造车的技术。到新能源汽车时代,反过来了,中国品牌的车被外国人拆,想找到中国新能源汽车快速崛起的秘密。”

比亚迪这个名字产生的异议

比亚迪创始人王传福曾表示,“比亚迪”这个名字的选取纯粹是为了注册方便。当时深圳企业众多,两个字的名字难以通过,五个字的名字也被注册了,因此选择了“比亚迪”这种“比较怪”的名字,更容易通过注册。

“比亚迪” 的拼音首字母 “BYD” 容易让人产生一些不好的谐音联想,比如被调侃为 “不要的” 等,这在一定程度上影响了品牌在部分消费者心中的形象,使一些消费者对其品牌印象不佳,加上名字 “不土不洋”,给人一种较为低端、缺乏品牌调性的感觉,使部分追求品牌高端感和文化内涵的消费者望而却步。

随着比亚迪技术的不断创新,以及推出王朝系列(如汉、唐、宋等)和海洋系列(如海豹、海鸥等),这些子品牌在一定程度上缓解了母品牌名字可能带来的负面影响。如今,比亚迪已成为全球新能源汽车领域的领军者,消费者更关注其技术创新和产品实力,而非名字的谐音或寓意。比亚迪用实力证明了“名字不重要,重要的是内涵”。

顶级阳谋,推出全民智驾

2025年2月10日,比亚迪正式发布“全民智驾”战略,将高阶智驾技术的价格门槛大幅降低。比亚迪以“智”提“质”,不仅让高阶智能驾驶技术从概念走向现实,更让普通消费者能够以更低的门槛享受到智能化带来的便利与安全,真正实现了“智驾飞入寻常百姓家”,让智驾不再高高在上。

与其同时,华为ADS高阶智驾包,特斯拉FSD(完全自动驾驶能力),小鹏汽车XNGP高阶智驾,理想汽车AD Max高阶智驾,适用车型售价都在25万元以上,高阶驾驶是他们宣传的卖点,相反比亚迪的“全民智驾”覆盖了从7万到20万元的主流市场,必将重塑行业竞争格局,顶级阳谋,接下来看其他车企怎么应对了。

比亚迪带来的就业

截至2024年年底,比亚迪员工总数已突破90万人,成为A股上市公司中员工人数最多的企业,同时其薪酬支出预计将超过1000亿元。

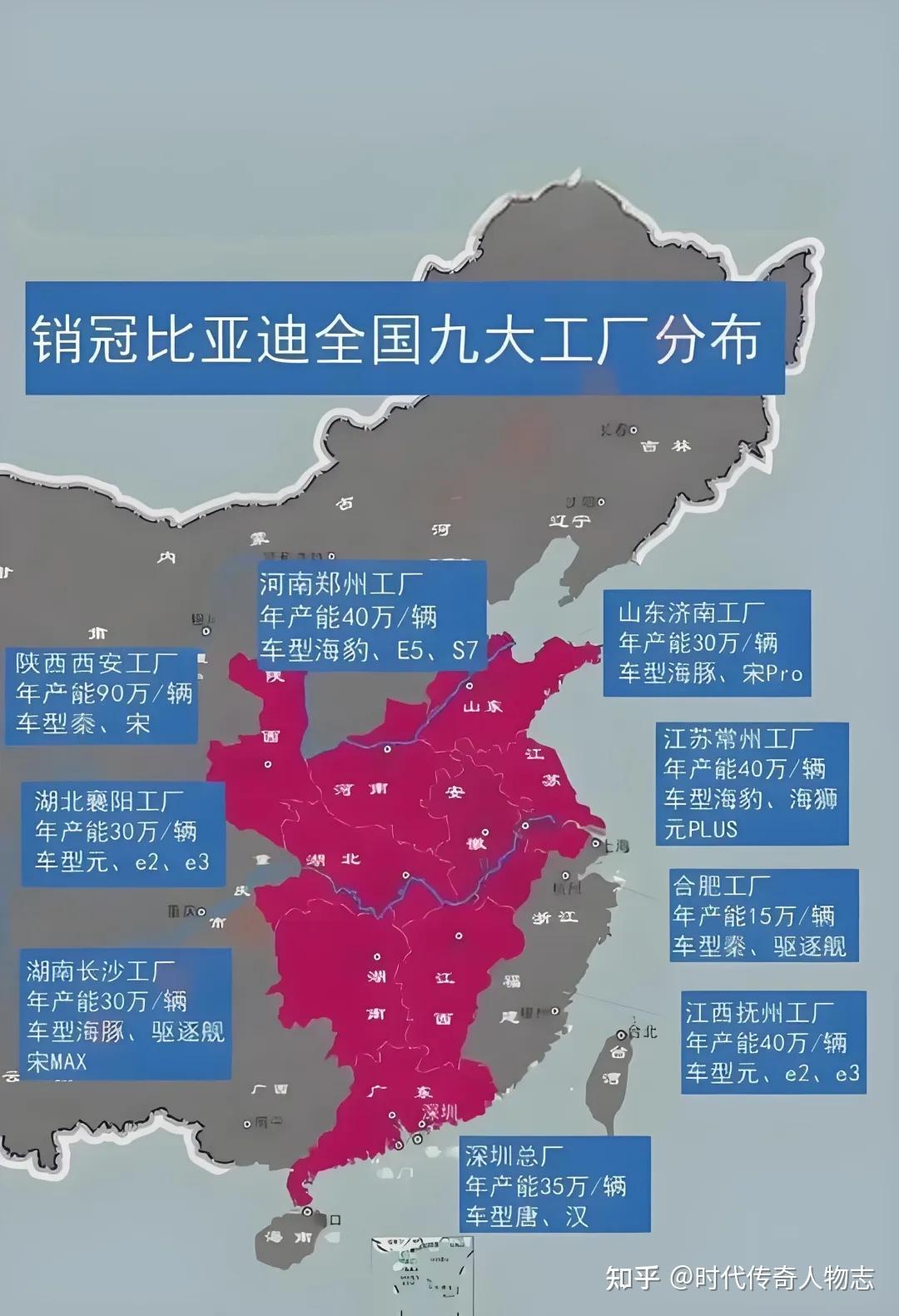

比亚迪在西安的员工数量已突破10万人,济南预计就业人数5.7万,深汕特别合作区预计将提供3.6万个岗位,郑州航空港区2万个岗位。

这些工厂都是实实在在的就业。

比亚迪无愧于新能源汽车的引领者。

特斯拉的对中国新能源汽车的影响

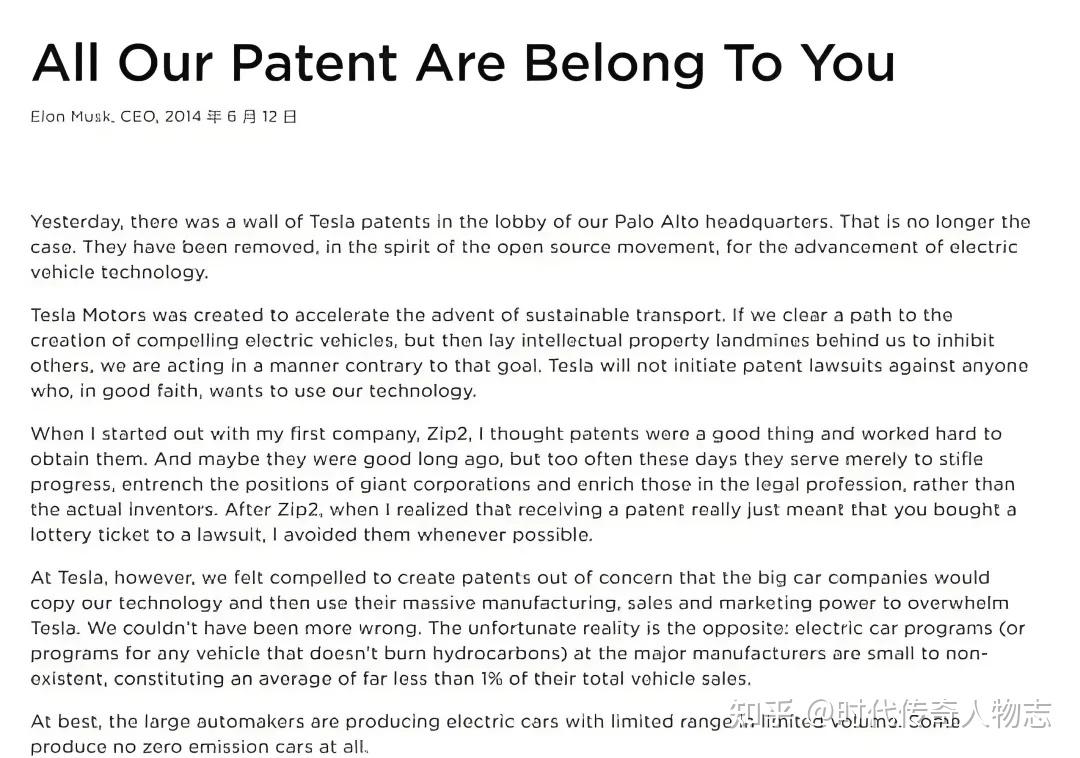

2014年6月12日,特斯拉官网发了一篇文章,叫做《我们所有的专利都属于你》。他们为了环保,为了可持续发展,决定公开所有专利。

“ 特斯拉开放专利,才成就中国新能源汽车辉煌 ” 这种说法,纯属无稽之谈

新能源车最重要的三大部件,电池,电机和电控。

特斯拉在电池技术方面有55项专利,国产车的电池多数采用宁德时代、比亚迪等供应商的产品。比亚迪1995年成立之初就是做电池的,第一款纯电动轿车F3e早在2006年已研制成功,搭载的是自主研发的铁动力电池ET-POWER,是世界上第一款搭载磷酸铁锂电池的车型,宁德时代的电池研发始于2011年,最初专注于锂离子电池的研发,都比特斯拉公开专利的时间早,也没有必要去学习。

特斯拉在电机和电控技术方面公开了共计104项专利,这些专利大多是在2010年之前申请的,蔚来的电机是蔚然动力自研的。小鹏电机是合普动力提供的,这公司2010年就成立了。小米的电机,雷总在发布会上都说了也是自研的,都没必要去用特斯拉的专利。

特斯拉公布的专利技术,一方面是技术陈旧国内车企用不上,一方面根本不敢用,特斯拉的专利开放并非无条件的,其条款要求使用专利的企业不得以任何形式起诉特斯拉侵犯其知识产权,甚至不能起诉其他电动车企业。这意味着,一旦使用特斯拉的专利,企业将失去对自身知识产权的保护能力,这种“单向豁免”对车企来说风险极大。

“ 特斯拉提升中国的汽车产业链 ” 这种说法,纯属崇洋媚外

1983年改革开放初期,中国汽车行业开始实施以市场换技术的策略。30年的忍辱负重,韬光养晦,干最多最脏最累的活,挣最少的钱,早已形成世界上最完整的工业体系。特斯拉上海超级工厂在2019年1月破土动工,同年12月30日就完成了Model 3的首批交付,实现了“当年开工、当年投产、当年交付”的传奇成就,在中国建厂之前,特斯拉在全球范围内遭遇了严重的生产瓶颈和交付延迟问题,是上海的超级工厂拯救了特斯拉。

2009年,中国超越美国成为全球第一大汽车市场,产销量连续多年位居世界第一,马斯克不会看不到这种现象,特斯拉进入中国市场,也是看中了中国巨大的市场,特斯拉提升了中国汽车产业链 ,这种说法纯属崇洋媚外。