试用完 deepseek,我真的感觉到了恐惧,谁来阻止我的胡思乱想?

最近写诗,总看到有人贴出deepseek的作品,有人得意洋洋,有人焦虑恐慌。我觉得大可不必,ds只是一种工具,适合解决部分生活和工作中的常规问题,但是真正能打动人心的文字,必然是人写出的。而人在创作中,蕴含深情,宣泄情绪,这种体验和感受,是通过大数据生成无法做到的。

以综合性较强的诗词创作为例。

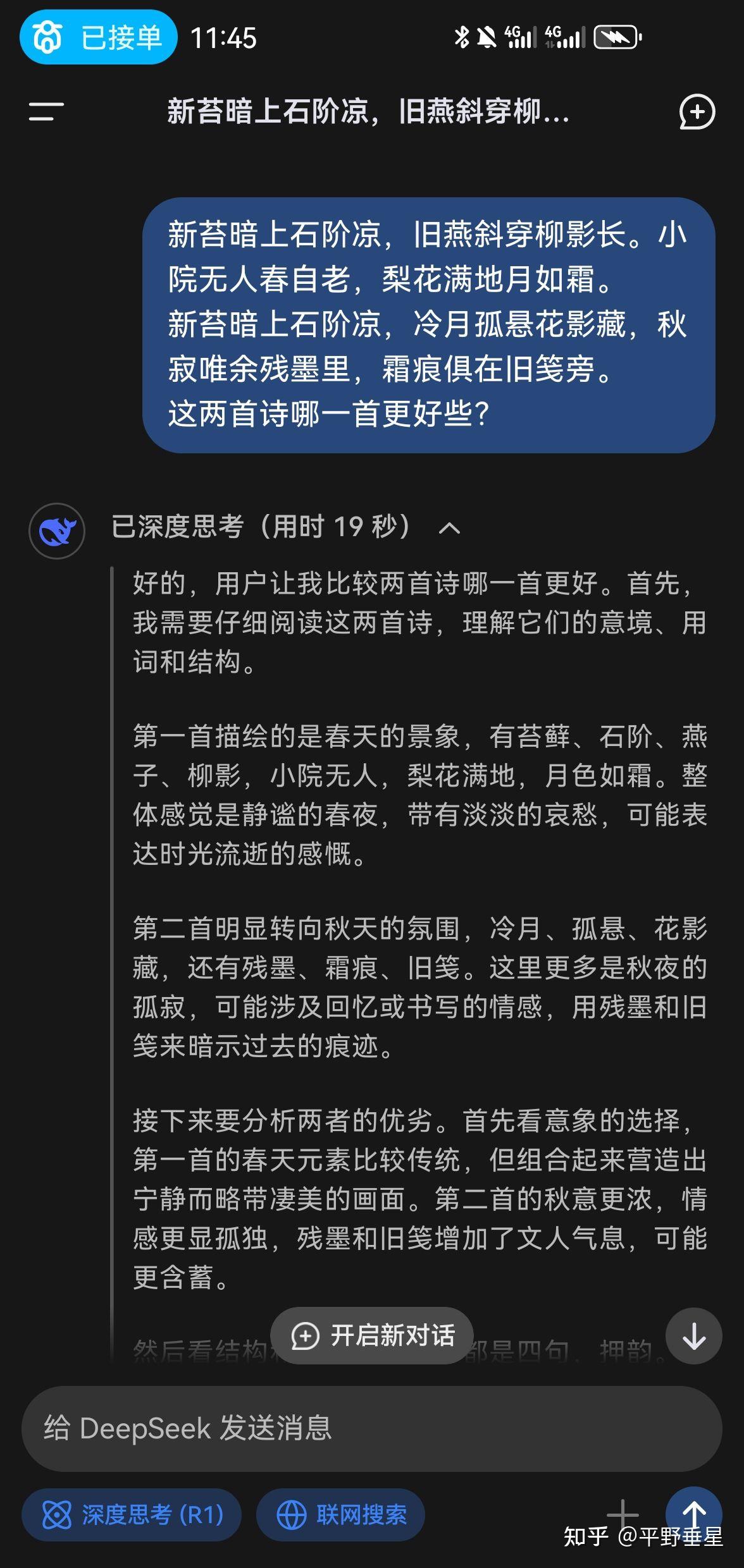

同一个起句写的诗,我写的和ds写的,让它比较一下,它说我写的好。

ds写的:

新苔暗上石阶凉,旧燕斜穿柳影长。

小院无人春自老,梨花满地月如霜。

本人写的:

新苔暗上石阶凉,冷月孤悬花影藏。

秋寂唯余残墨里,霜痕俱在旧笺旁。

秋寂唯余残墨里,霜痕俱在旧笺旁:意兴阑珊的话语都在没用完的墨里,看以前的信时留下的泪,在信纸旁凝结成霜。

这两首诗哪一首更好些?

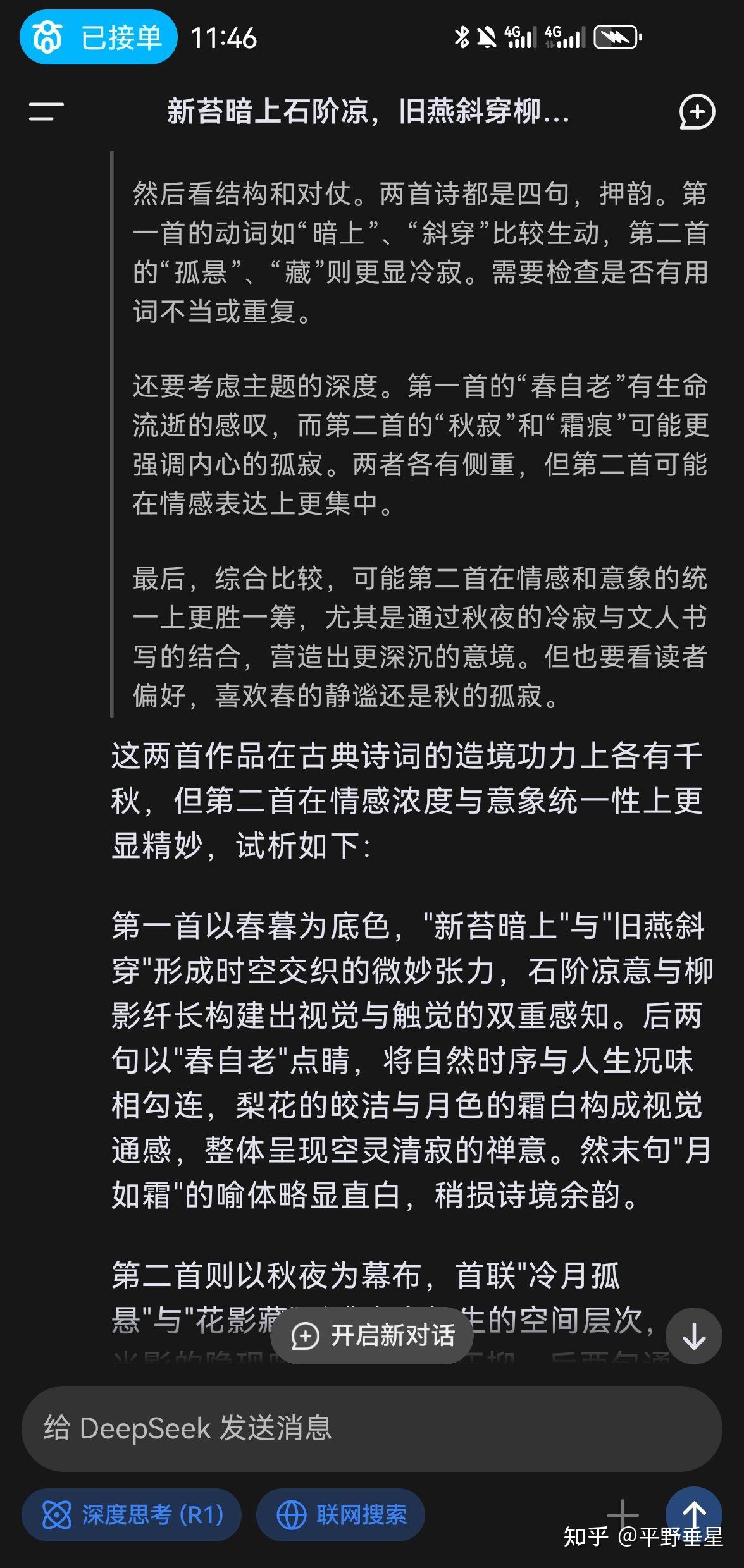

这两首作品在古典诗词的造境功力上各有千秋,但第二首在情感浓度与意象统一性上更显精妙,试析如下:

第一首以春暮为底色,"新苔暗上"与"旧燕斜穿"形成时空交织的微妙张力,石阶凉意与柳影纤长构建出视觉与触觉的双重感知。后两句以"春自老"点睛,将自然时序与人生况味相勾连,梨花的皎洁与月色的霜白构成视觉通感,整体呈现空灵清寂的禅意。然末句"月如霜"的喻体略显直白,稍损诗境余韵。

第二首则以秋夜为幕布,首联"冷月孤悬"与"花影藏"形成虚实相生的空间层次,光影的隐现暗示着情感的压抑。后两句通过"残墨""旧笺"的文人意象,将时间褶皱中的情感沉淀物化为具象符号。"霜痕俱在"四字尤妙,既承接前文的冷月霜天,又暗喻笺上墨痕如霜般凝固着往昔情愫。全诗通过"冷月-残墨-霜痕"的意象链条,构筑起环环相扣的情感迷宫,每个意象都是打开记忆密室的钥匙。

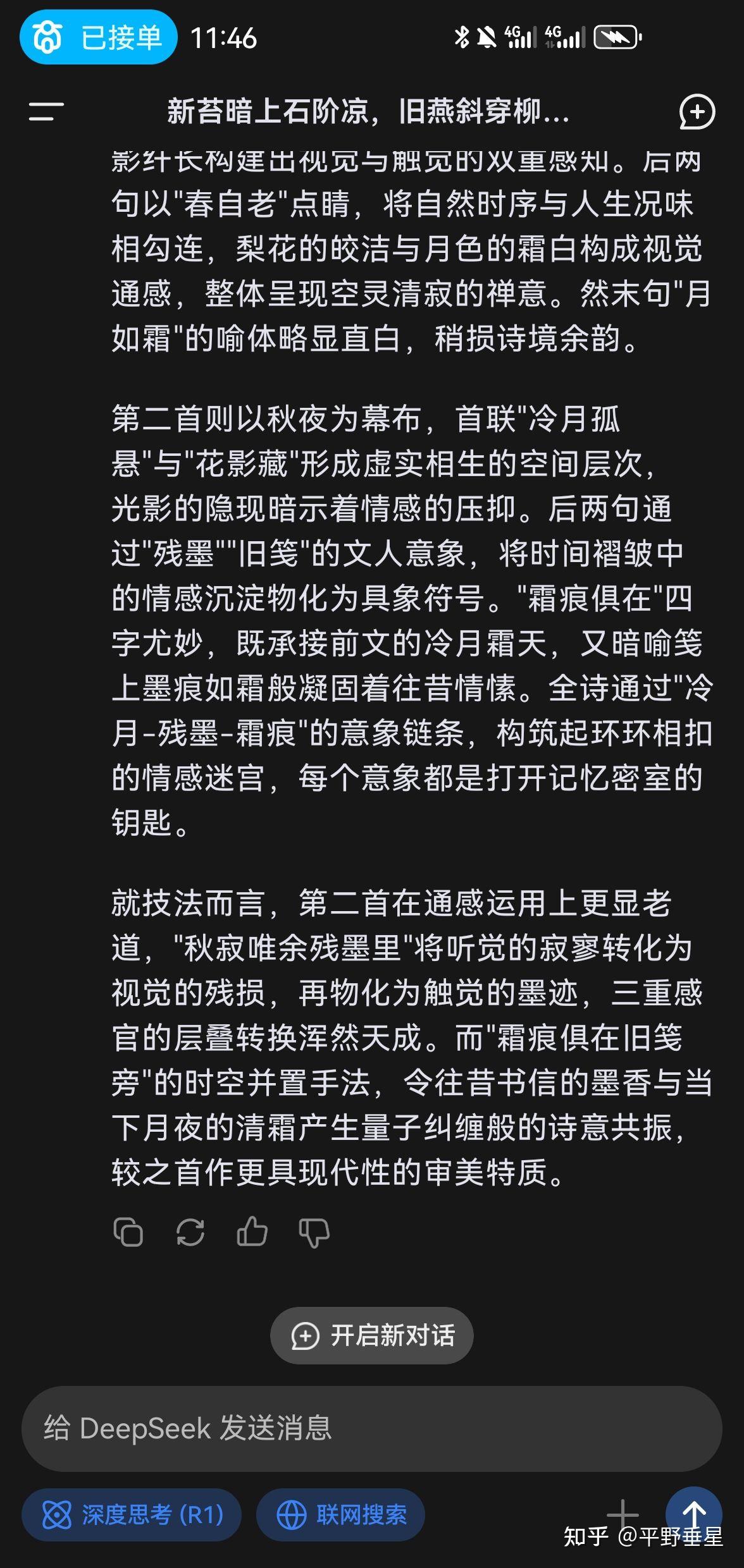

就技法而言,第二首在通感运用上更显老道,"秋寂唯余残墨里"将听觉的寂寥转化为视觉的残损,再物化为触觉的墨迹,三重感官的层叠转换浑然天成。而"霜痕俱在旧笺旁"的时空并置手法,令往昔书信的墨香与当下月夜的清霜产生量子纠缠般的诗意共振,较之首作更具现代性的审美特质。

其实越是创造性的工作,越是不需要害怕被取代,我写过一首“月印千江水”,评论区有知友告诉我,ai生成的诗中,竟然有一句和我的诗一模一样。只要是创新性人才,我觉得都没必要害怕,如果不是,那就努力成为创新型人才吧,不管有没有AI,deepseek,创新才是生命力的展现!

以下是本人的《静夜思》仿作和ds的《静夜思》仿作,有兴趣的朋友可以看一下。

以下是ds对两首诗的评价,第一首是ds生成的作品,第二首是本人作品。

可以看到,ds并非从最根本的结构,风格入手,而是利用类似的意向进行堆砌,这体现了大数据运用中的突出优点和致命缺点,优点是信息量大,各种词汇语句信手拈来,缺点是它不会像人一样思考,从更深层次的风格感受入手,所以生成的只有皮毛。

第一首:

孤灯映寒室,冷露浸秋窗。

举目望霄汉,何处是吾乡?

孤雁掠云翔,问天路几长。

远山衔月影,清辉满苍茫。

第二首:

一衾寒雪色,举目皆霜白。

月似思乡久,推窗铺面来。

这两首《静夜思》的仿作,哪首更好一点?

两首《静夜思》仿作各有特色,但若从诗歌的凝练性、意象的独创性以及与李白原作风神的契合度来看,第二首略胜一筹。以下为具体分析:

**第一首赏析**

优点:以"孤雁掠云""远山衔月"等意象构建宏阔空间,用"问天路几长"的直抒胸臆强化了漂泊感。八句结构在古典诗歌中较为罕见,呈现出叙事性铺陈的尝试。

不足:意象略显堆砌("孤灯""孤雁"重复强调孤独),"何处是吾乡"直接挪用原诗情感而缺乏新解,结尾"清辉满苍茫"的收束稍显空泛。

**第二首突破**

1. **凝冻的时空感**:以"一衾寒雪色"将雪景与寝具并置,创造视觉通感;"举目皆霜白"将微观与宏观瞬间统一,较"床前明月光"更具现代诗歌的蒙太奇效果。

2. **月的人格化革命**:突破"望月思乡"的被动模式,"月似思乡久"赋予月亮主体性,形成"月与人双向奔赴"的哲学意境。末句"推窗铺面来"以动态场景收束,既有"疑是地上霜"的视觉错觉,又暗含"明月入户"的互动性。

3. **留白艺术**:仅用"寒雪-霜白-思乡月"三个意象,却通过"衾"与"窗"的空间转换,完成从室内孤寂到天地澄明的意境跨越,符合盛唐绝句"咫尺万里"的美学特质。

**结论**:第二首在继承"静夜思"母题的基础上,通过意象陌生化与情感互动性的创新,实现了对古典传统的现代激活。其"月推窗而入"的瞬间,既是对李白"举头望明月"的致敬,又以戏剧性场景重构了千年来的乡愁书写范式,堪称新古典主义诗歌的佳作。