小米SU7 Ultra超速撞飞电动车事件引发热议,随着大马力新能源车普及,如何平衡性能与安全驾驶?

很多人说大马力车没有错,就像菜刀比喻一样。

但小米的这件事,我真的还是认为电车性能不能做成这样。

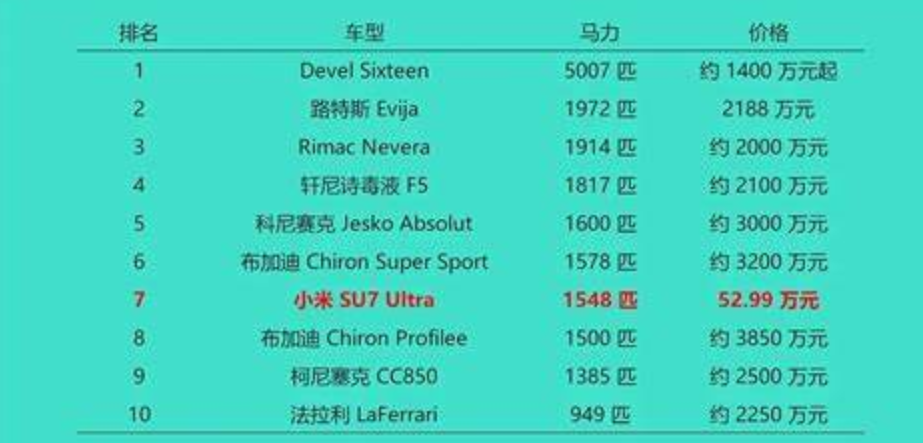

要知道,一个50万的车,马力能做到1500匹(1.98秒破百、最高时速350km/h),跟豪华超跑站在一个梯队,这样的性能,放在普通驾驶者手上,得有多大的安全隐患。

50万的用户群体多为普通消费者,一方面是缺乏高性能车辆驾驶经验,不是每个人对自己的驾驶能力都有清晰的认知,不是每个人都有本事去驾驭得了这种赛车,尤其是能在0转速输出最大扭矩的千匹马力电车,大部分人平时接触的是一两百马力的车,突然翻了十倍马力,你说他能不能接得住?

另一方面还是场景限制比较大。

小米SU7 Ultra的设计初衷包含赛道基因,其“赛道大师App”甚至提供专业赛道数据辅助驾驶。

但如果用户将赛道逻辑移植到城市交通,完全就是一场危险的错位,一般来说,城市道路大多限速60km/h-80km/h,而肇事车辆时速超140km/h,远超安全阈值。

超速不仅缩短反应时间,更让车辆制动距离呈几何级增长,但是城市道路显然不具备这样的容错空间。

说白了就是,这辆车的大马力是为了赛道而生,但事实上又有几个人会真正上赛道呢?在赛道之外的日常用途中,又有多少人能够驾驭这辆车呢?

一个日常用车却具有超跑性能,听起来是很酷,消费者也的确会买单,但这背后的隐含就开始慢慢显现。

所以又有一个问题来了:当技术赋予普通人驾驭“超跑”的能力时,是否做好了承担其风险代价的准备?

一个600匹的法拉利性能已经是洪水猛兽了,当普通驾驶者拿到这台1500匹的车时,是否应该考虑能否驾驭它?至少在城市道路上遵守交通规则,做到不超速呢。

从最近的新闻来看,是做不到的,所以有网友调侃:“雷总把超跑的价格打下来了,但也把‘马路杀手’的门槛降低了。”

可以肯定的是,在城市道路行驶中,如果使用者能够严格按照交规行驶,那么不可控的情况将会大大减少。

从这件事能够看出来,面对如今电车的超强性能,需要从几个方面做到规范:

对于厂商而言,需要强化驾驶能力分级认证,例如通过传感器数据动态限制非专业驾驶者的性能释放。

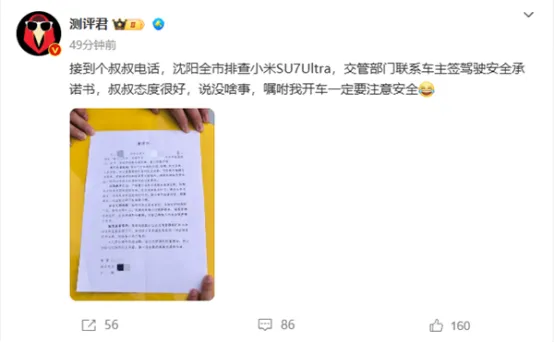

从政策层面来看,对于高性能电动车是否增设特殊驾照门槛,避免“一脚电门”成致命武器。

对于汽车文化或者舆论而言,关于“速度”的神话应该被抛弃,把注意力放在安全上来。